![Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, Джон Клостерман (так считается), около 1685-1690 (деталь) [Предоставлено Национальной портретной галереей, Лондон.]](/img/b/bobe_s_l/marlborough_vol1/marlborough_vol1-1.png)

|

|

||

Том первый.

Уинстон С. Черчилль.

Перевод Crusoe.

С электронного издания 2014 by RosettaBooks, LLC, New York.

ISBN Mobipocket edition: 9780795329890.

Принятые сокращения.

B.M. = British Museum Library (Библиотека Британского музея).

C. = Chancery Records in the London Record Office (Документы королевской канцелярии Лондонского государственного архива).

C.S.P. = Calendar of State Papers (Реестр государственных документов).

C.S.P. (Dom.) = Calendar of State papers, Domestic Series (Реестр государственных документов, внутренние дела).

D.N.B. = Dictionary of National Biography (Национальный биографический словарь).

H.M.C. = Report of the Royal Historical Manuscripts Commission (Доклады Королевской комиссии исторических рукописных материалов при Национальном архиве).

P.R.O. = The Public Record Office, London (Государственный архив, Лондон).

S.P. = State Papers (Государственные документы).[1]

При цитировании старинных документов и писем, оригинальный текст сохранён по мере необходимости. Письма Мальборо и Сары, включённые в тело повествования, даются в современном правописании, грамматике и пунктуации для удобства читателя. Но архаичные слог и выражения сохранены; местами оставлены характерные слова и правописание.

Документы до сих пор не публиковавшиеся отмечены звёздочкой (*). В случае, когда неопубликованные письма от Мальборо и к Мальборо хранятся в Бленхейме, дальнейших об этом упоминаний не даётся.

Курсив авторский, иное отмечается.

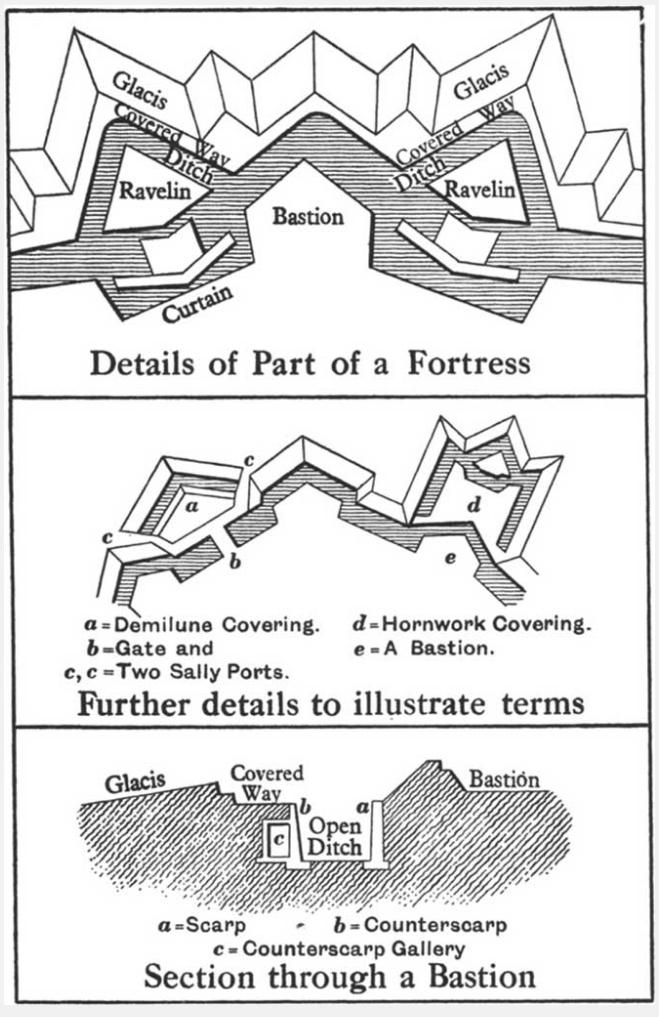

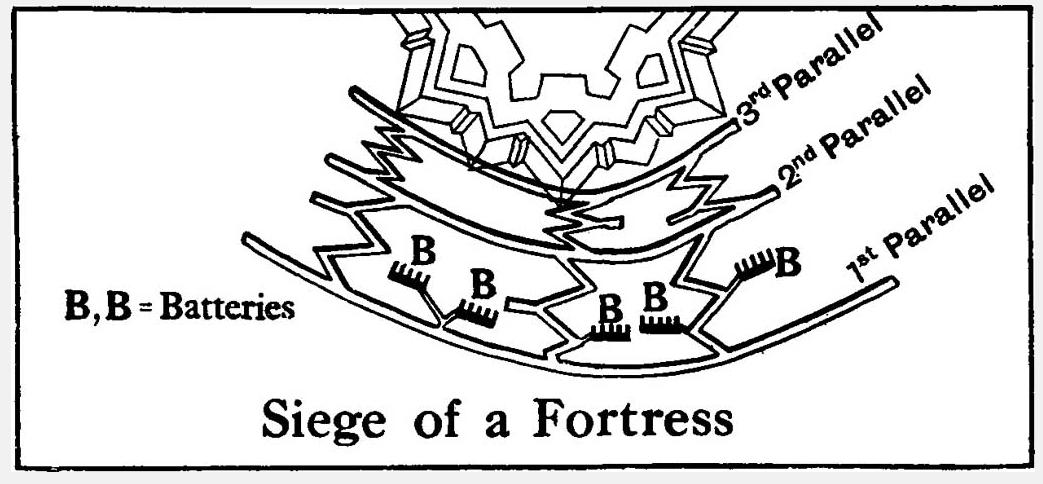

В схемах, если не указано иное, крепости, занятые союзниками отмечены чёрными звёздами, французами - белыми звёздами.

Датировки.

До 1752 года, даты в Англии и на Континенте разнились из-за задержки со вводом реформированного календаря Григория XIII. Датирование, употреблявшееся в Англии, известно как Старый стиль, заграницей - как Новый стиль. Например, 1 января 1601 (с.с.) соответствует 11 января 1601 (н.с.), а 1 января 1701 (с.с.) - 12 января 1701 (н.с.). Я использую тот метод, что события, произошедшие в Англии и документы, написанные в Англии, датируются по старому стилю, а заграничные события - по новому стилю. Для морских сражений и в некоторых иных случаях для лучшего понимания, даются даты по обоим стилям.

Для того времени, было в обыкновении - по крайней мере, в английских правительственных документах - начинать год с Благовещения, 25 марта. Там, где мы говорим о 1 января 1700, они говорили о 1 января 1699 и так далее, вплоть до 25 марта, когда начинался 1700 год. Здесь благодатная почва для ошибок. В этой книге, все даты между 1 января и 25 марта приведены в соответствии с современной практикой.

Оглавление

Глава первая. Дом в Аше. 1644-61

Глава вторая. Жовиальные времена. 1661-69

Глава третья. Барбара. 1667 71.

Глава четвёртая. Европа при Карле II. 1667-72

Глава пятая. Под ружьём. 1672-73.

Глава шестая. Администрация Денби. 1673-1674.

Глава восьмая. Женитьба. 1676-78.

Глава девятая. Господин и слуга. 1678-1679.

Глава десятая. Незримый разлом. 1679-82.

Глава одиннадцатая. Принцесса Анна. 1679-85

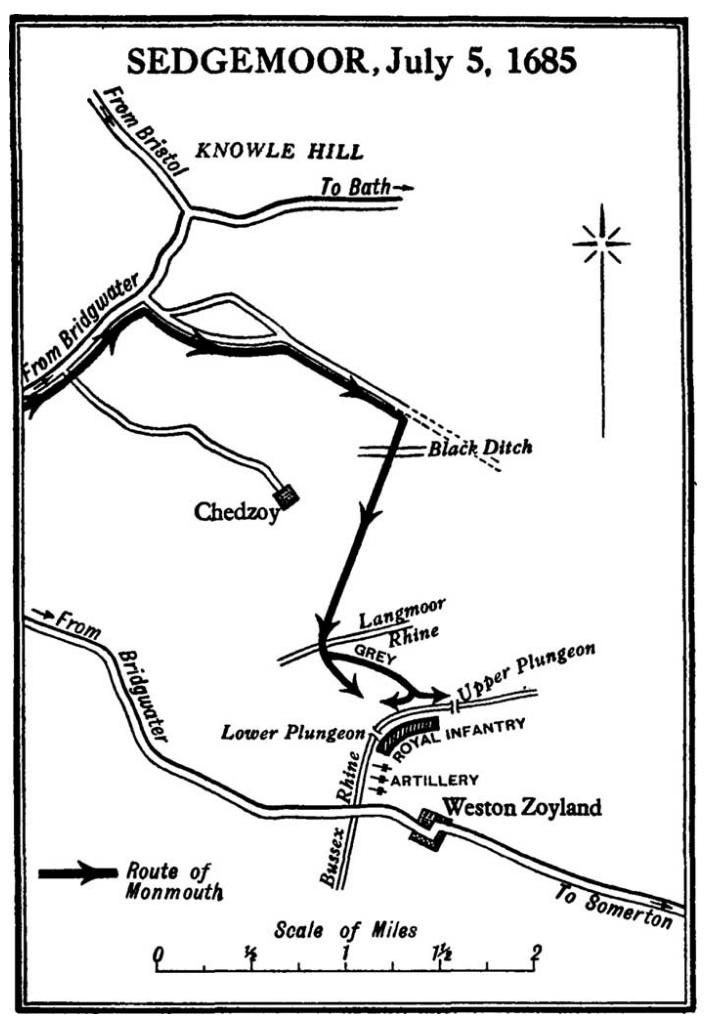

Глава двенадцатая. Седжмур. 1685.

Глава тринадцатая. Королевский заговор. 1685-1687.

Глава четырнадцатая. Национальный контрзаговор. 1685-88.

Глава пятнадцатая. Драгонады. 1678-1688.

Глава шестнадцатая. Протестантский ветер. 1688, осень.

Глава семнадцатая. Вторжение. 1688, ноябрь.

Глава восемнадцатая. Революция. 1688, ноябрь.

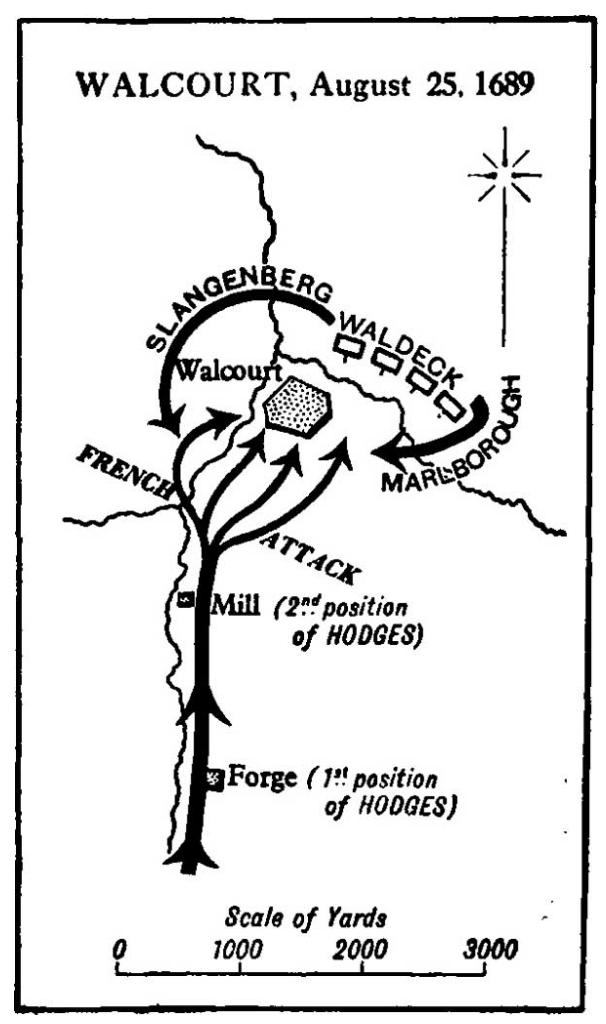

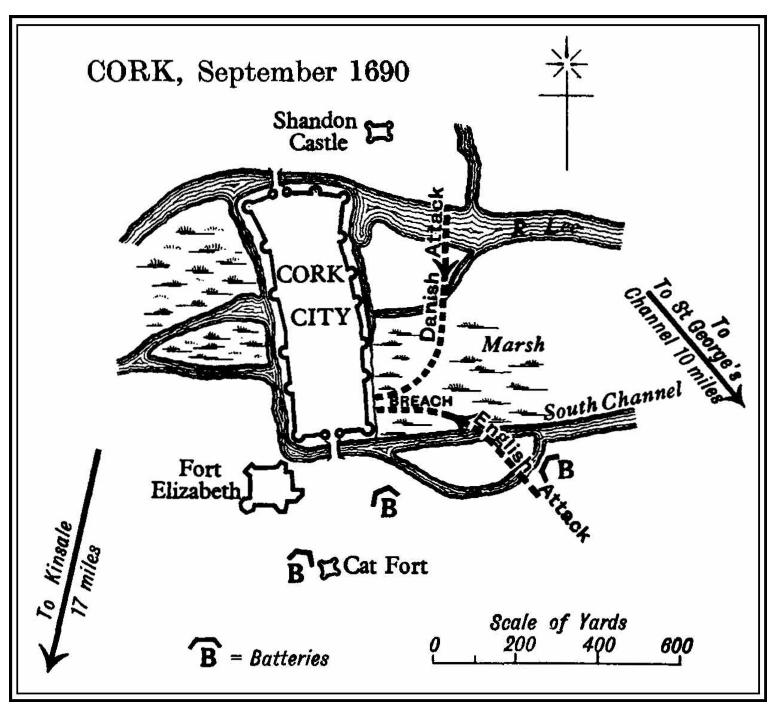

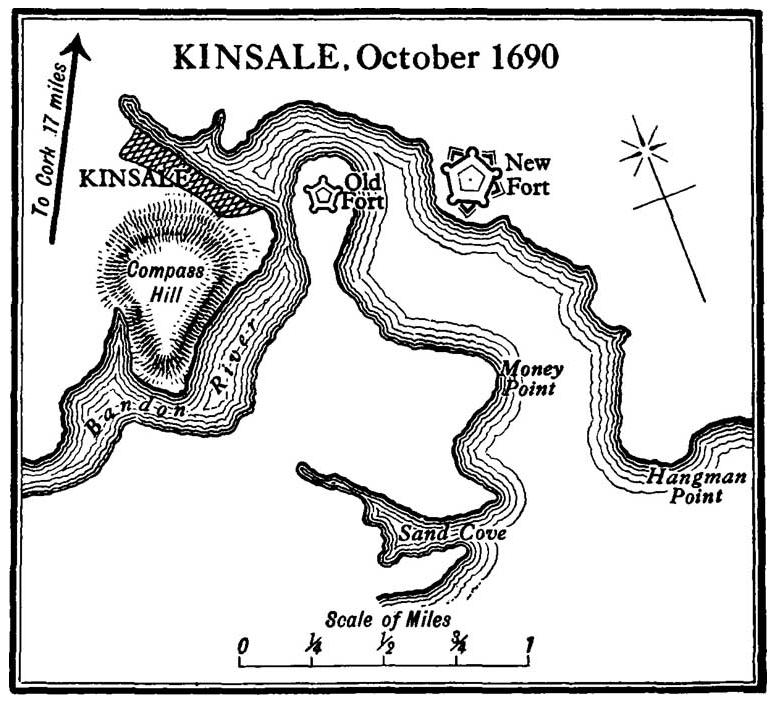

Глава девятнадцатая. Мальборо и Вильгельм. 1688-90.

Глава двадцатая. Двоемыслие. 1690-91.

Глава двадцать первая. Мемуары короля Иакова.

Глава двадцать вторая. Иллюзии якобитов.

Глава двадцать третья. Семейная ссора. 1691-92

Глава двадцать четвёртая. Тауэр. 1692-93.

Глава двадцать пятая. Камаретское письмо. 1694.

Глава двадцать шестая. Залив Камаре. 1694

Глава двадцать седьмая. Процесс Фенвика. 1694-1697.

Глава двадцать восьмая. Скупость и обаяние.

Глава двадцать девятая. Мир и согласие. 1696-98

Глава тридцатая. Мальборо в политике. 1698-1700

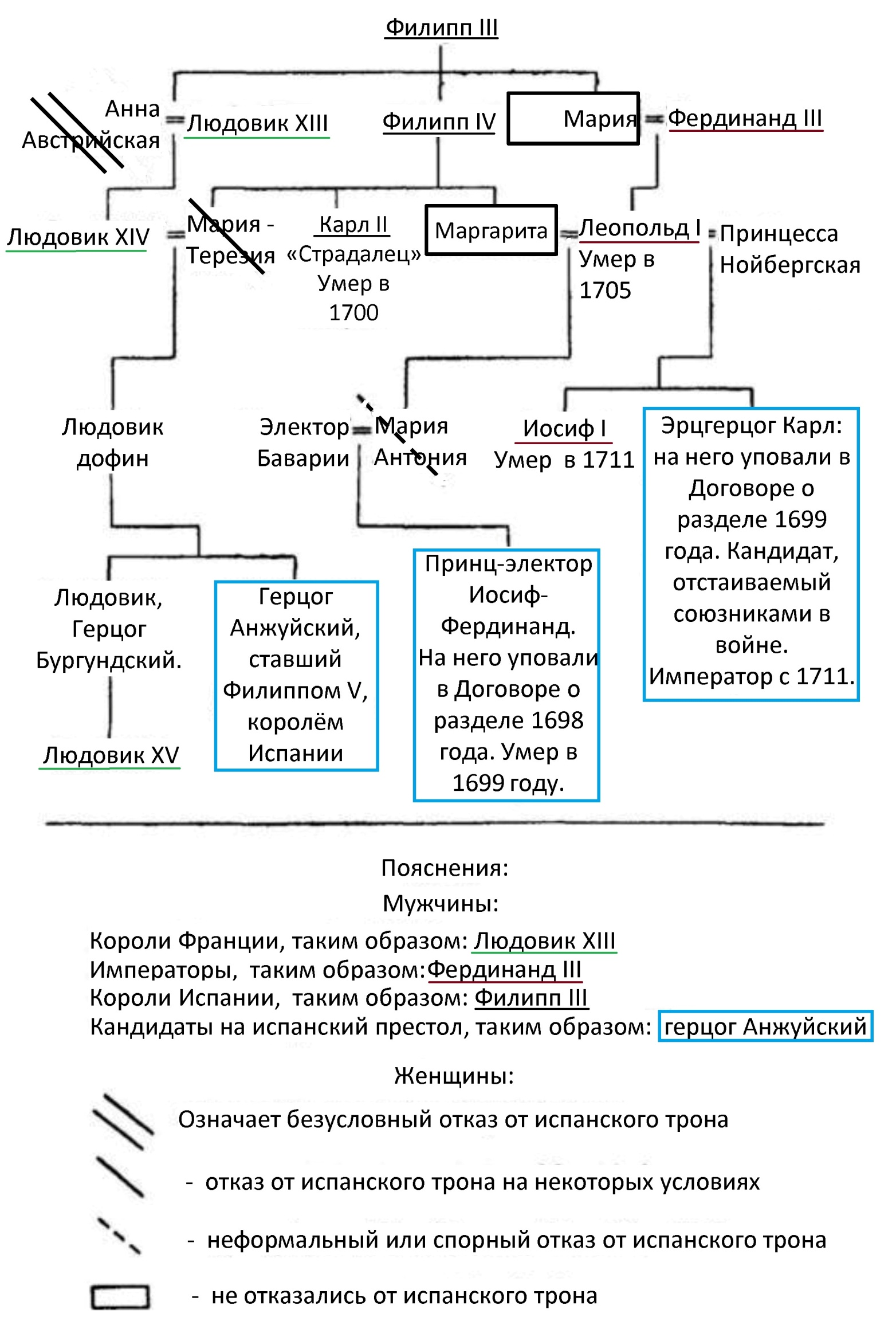

Глава тридцать первая. Испанское наследство. 1698-1701.

Глава тридцать вторая. Великий союз. 1701-2

II. Некоторые наставления историкам, к началу работы над историей герцога Мальборо.

III. Инструкции Вильгельма III к дипломатической миссии графа Мальборо (1701).

Если отранжировать всех успешных военачальников по тому, как часто улыбалась им судьба - пишет Кризи - Джон Черчилль, герцог Мальборо займёт одно из последних мест. Не сомневаюсь, что так и есть; интересно выстроить историю случаев, выпукло характерных вопиющим контрастом между славой и значением его деяний в сопоставлении с весьма скромным следом признания, оставшимся в памяти его сограждан. Он в продолжение десяти кампаний командовал действиями армий Европы против Франции. Он отыграл четыре великих сражения, исполнил множество важных военных дел. Все говорящие в его пользу с гордостью отмечают то, что, начав битву, он всегда выигрывал её; и начав осаду, всегда брал крепость. Среди всех случайностей и обескураживающих военных происшествий, он приходил к победе с едва ли ни механистической предопределённостью. В той или иной степени, он неизменно добивался такого результата, даже тогда, когда воевал в стреноженном и опутанном состоянии, на поводу и под гнётом влияний, исходящих из отстранённых от военной ситуации сфер. Военные анналы не знают ничего подобного. Его малые кампании увенчаны таким же успехом. Он никогда не уходил с поля иначе, чем победителем. Он ушёл с войны непобеждённым: и армии, выведенные из-под его направляющей руки, немедленно постигла беда. Дальнейшие поколения не откажутся поминать его имя вместе с Ганнибалом и Цезарем.

Вплоть до пришествия Наполеона, ни один военачальник не получал такой широкой власти в Европе. Персона Мальборо стала центром, вокруг которого объединились около двадцати союзнических государств. Его дипломатия наравне с его победами удерживала Великий Союз от распада. Он собрал, удержал под контролем, и пустил в дело три четверти всей Европы. Он держал в соображении военные действия на всех театрах, один лишь его авторитет мог обеспечить надёжные планы и согласованные действия. Он двигал войну на море с не худшим успехом, нежели на суше, он установил господство Британии на Средиземном море, длящееся до наших дней. Он умел видеть через океаны: владения Британии в Новом Свете и Азии стали начаты или укреплены его достижениями в континентальной политике. В течение шести лет он был не только главнокомандующим Альянса, но, оставшись подданным, фактическим хозяином Англии. Он, во главе самого славного правительства в нашей истории, вёл Европу, спасал Австрийскую империю, безвозвратно рушил непомерную мощь Франции. Уния с Шотландией стала всего лишь одним из многих событий того времени: периода, когда наша страна свершила величайший в своей истории рывок к мировому первенству и славе.

В 1688 году Европа обнажила мечи в военном соперничестве, затянувшемся, при одной неспокойной передышке, более чем на четверть столетия. Подобной мировой войны не случалось со времени противостояния Рима и Карфагена. Воевали все цивилизованные народы; война распространилась по всем исследованным на то время областям земного шара, утвердив на некоторый период или навсегда распределение мировых богатств и могущества, установив границы едва ли ни каждого европейского государства. Другим наследием стали поделенные между участниками новые заокеанские территории. По мере хода схватки, война высасывала из народов жизненную энергию так же - хотя, конечно, не с той же научно рассчитанной тщательностью - как Великая война, через которую прошли мы сами. Несомненно, есть и иные примечательные сходства между тем временем и началом двадцатого столетия. И тогда, и недавно опасность коренилась в том, что превосходство одной расы и культуры могло быть навязано всем другим силой оружия. Мы видим такие же бессилие Европы без британской помощи; медленный, но неотвратимый поворот Англии на призыв, к решительному вмешательству; такой же огромный подъём и развитие британских усилий по ходу борьбы.

Войнами Вильгельма и Анны двигали не лишь национальные амбиции при желании территориальных приобретений. В своей особенности, это была борьба за жизнь и свободу не только Англии, но протестантской Европы. Победоносный меч Мальборо подвёл прочное основание под конституционные и парламентские структуры нашей страны, дошедшие до нас в почти неизменившемся виде. Он сохранил то лучшее, что осталось от дел жизни Оливера Кромвеля и Вильгельма III, придав этому лучшему прочный, законченный вид. Ни один мировой конфликт не привёл, если судить по современным стандартам, к таким же жизненно нужным, насущным итогам. Ни в одном ином конфликте претензии, отстаиваемые британским народом, не были столь же непререкаемыми и справедливыми. Никакой иной конфликт не окончился со столь же прочным, ценным, неоспоримым результатом. Триумф Франции Людовика XIV привёл бы к искорёженному и ограниченному развитию тех свобод, коими мы наслаждаемся теперь, к последствиям худшим, нежели всевластье Наполеона или германского кайзера.

Мальборо обыкновенно приписывают поведение, диктуемое стяжательскими желаниями; говорят об его переметчивости, о службе нашим и вашим. Несомненно, он покинул короля Иакова, и враждовал с королём Вильгельмом. Но если отстраниться от его отношений с этими суверенами, кто стали центрами яростнейших в нашей истории конституционных и религиозных конвульсий, и в чьих окружениях все частные привязанности не имели силы перед делами государства, поведение его отличается непререкаемым постоянством. Пятьдесят лет супружества в нежной любви к супруге, Саре; тридцать лет - с 1682 по 1712 - бессменной и верной службы принцессе, затем королеве: вот ключевые особенности его жизни. Главные его дружеские и политические связи устояли во всех напряжениях и внезапностях жестоких времён, когда всё было зыбко, всё опасно. На протяжении десяти лет он работал в прочных и доверительных отношениях с Галифаксом, Шрусбери, Расселом, и Легге. Годольфин сорок лет оставался его близким другом и союзником. Узы эти порвала лишь смерть. Великий его период отмечен тем же неизменным постоянством. Десять лет войны, со всеми опасностями, головоломками, испытаниями и искушениями лишь укрепили боевое братство с принцем Евгением - соратничество, небывалое между иными воителями равной славы. Ни трения и досады в Великом Союзе, ни нескончаемые сложности в отношениях Англии и Голландии, не потревожили подобного соратничества между ним и пенсионарием Гейнзиусом. Во всех кампаниях Мальборо начальником его штаба бессменно оставался Кадоган, Кардоннел - секретарём; оба делили с ним и торжества и - в конце - несчастья.

И всё же слава, пусть и неохотно, воссияла над государственным мужем и воином, чьи усилия избавили наш остров и всю Европу от беды, и завершились с замечательным результатом для всего христианского мира. Долгая череда самых знаменитых писателей, творивших на английском языке, осыпали его имя неистощимым потоком упрёков и нападок. Свифт, Поуп, Теккерей и Маколей в свойственном каждому стиле соревновались между собой в том, чей портрет станет отвратительнее для потомства. Макферсон и Далримпл скармливали им ложные или лживые факты.

Ни одна из двух исторически сложившихся в Британии партий не была заинтересована в защите дел, свершённых Мальборо для нации. Каждая насмешка, непременно злобная; каждая история, непременно мелочная; каждое обвинение, непременно постыдное, стали обращены против него. Он, при жизни, удерживал молчание, предпочитая не оставлять после себя ни объяснений, ни извинений, одно лишь своё потомство. Так или иначе, но на имени его взросла литература обширнее всего, что писалось когда-либо о военном командире, не бывшем одновременно сувереном. О нём и его жене Саре написаны сотни историй и биографий. Многие из них носят характер злой враждебности, иные преисполнены слепого обожания и тем не имеют силы. Очень и очень многие труды, заслуживающие одобрения, остались без читательского внимания. И лишь в самые недавние времена, авторы, сочетающие научный исторический подход с литературным слогом, глубину с доходчивостью, добились успеха в борьбе с двухсотлетним предубеждением.

Я попытался дать нынешнему поколению вразумительный образ Джона Черчилля, взявшись за такую задачу с чувством глубокой ответственности. Многие из его защитников выказали величайшие способности и великую учёность; но голоса их не возвысились над престижем и искусством противников Мальборо. В последние месяцы своей жизни, Маколей нашёл, что поколеблен в самой фактической основе своих трудов, в своём методе, в своей предвзятости изумительным, но неизвестным Паджетом; и нашёл в себе достаточно упорства для того, чтобы с презрением отмахнуться от проработанных с великим тщанием замечаний, аналитических контраргументов. Потомки, так решил Маколей, станут читать то, что он написал сам. А его критики, пусть он и отвернулся от них, станут скоро забыты. Возможно, это и так. Но у времени долгая память.

Я сомневался в том, начинать ли эту работу. Но два самых одарённых человека из всех, кого я знал, строго настояли на этом. Лорд Бальфур, человек тонкого и обширного ума, невозмутимый, пытливый, требовательный, настаивал на том с неотразимым энтузиазмом. Лорд Розбери сказал: Конечно, вы должны писать о герцоге Джоне [так он всегда называл его]: он был потрясающим парнем. Я сказал, что начиная с детских лет, прочёл о нём всё, что мог отыскать, но рассказ Маколея о предательстве им брестской экспедиции остался для меня неодолимым препятствием. Старый, сгорбленный государственный человек поднялся из-за обеденного стола и пошёл - с великим трудом, но к точно знаемой цели - по коридорам Дарденса в должный уголок своей обширной библиотеки, где покоилось Паджетово Расследование. Это - сказал он, снимая ни разу не переиздававшийся труд - это ответ Маколею.

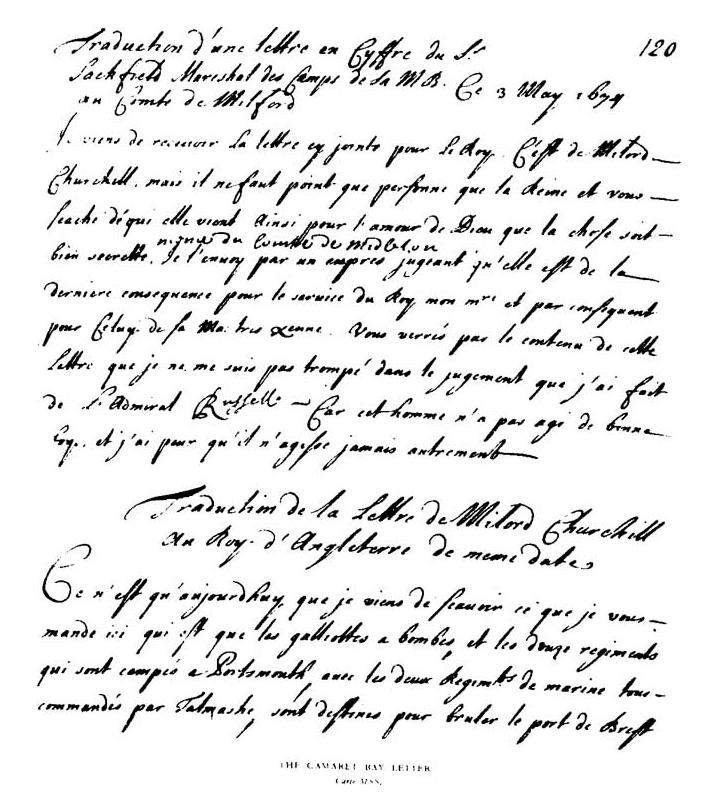

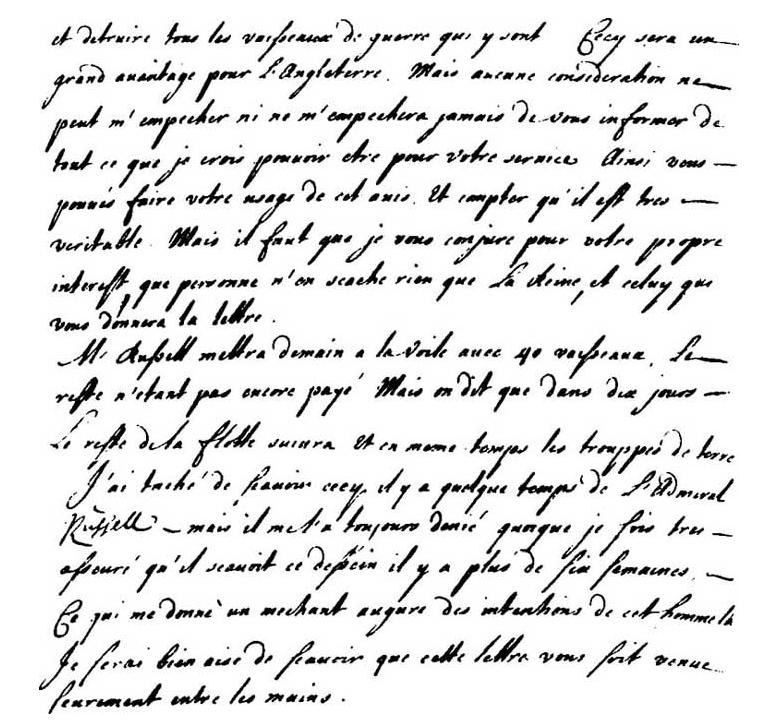

По мнению наших современников, Паджет убедителен в защите обвиняемого по делу Письма залива Камаре. Но как будет показано на дальнейших страницах, сам я не удовлетворён его защитой. Паджет, по-сути, доказал, что приписанное Мальборо письмо, выдавшее якобитскому двору брестскую экспедицию, могло быть написано лишь после того, как Мальборо узнал о том, что экспедиция уже предана, а значит и не причиняло вреда. Мои же собственные исследования убедили меня в том, что документ, выдаваемый за письмо, сфабрикован и что такого письма в действительности не существовало. Аргументы в пользу такого мнения заняли около четырёх глав этого тома. Я вступаю в бой, утверждая это. Я уверен, что якобитские бумаги, хранящиеся в Скотс Колледже в Париже - величайшая в истории подделка. Это всего лишь доклады секретной службе от якобитских агентов и шпионов в Англии. Поразительно, как очень многие и именитые авторы решительно использовали их для очернения не одного Мальборо, но целого поколения политиков и воинов Вильгельма и Анны, двинувших Англию к мировому первенству, как никто другие до них и после них. Я вижу здесь аберрацию исторического метода.

Изображение и представление о человеке лучше формировать правдивым рассказом о нём в тех обстоятельствах и обстановке, с которыми он должен был совладать, и которые в свою очередь определили его натуру. Я постарался развернуть ленту английской истории в царствования Карла II, Иакова II, Вильгельма и Марии, Анны. Вообразим эту ленту: полосу одинаковой ширины на всём протяжении. И по ней идёт алая полоска жизни Джона Черчилля. В первом томе мы будем следовать этой полоске с трудностями, наталкиваясь на частые обрывы. Но полоса эта постепенно ширится, и со временем, однажды, на один счастливый период, вполне накрывает ленту исторического пути нашей страны, распространяясь вклинениями и по истории Европы. Затем полоска снова сужается - неумолимые время и возраст точат человеческие силы. А лента истории как и прежде развёртывается пред нами.

Мне, в силу разных причин, представилась возможность выставить на публичное рассмотрение дело Мальборо, дабы снискать для него лучшие почёт и справедливость у граждан его собственной страны. В своей работе я буду вынужден - прежде, чем дойду до великого периода его жизни - пройти, и совсем не поверхностно, трудные для него годы, встретив на этом пути множество насмешек, клевет, тяжких обвинений. Суд выкажет внимание; мне не откажут в праве быть выслушанным. Надеюсь, что смогу вызвать эту великую тень из прошлого, и не только предоставить ему защиту, но сделать его живым, близким для современников человеком. Надеюсь показать, что он не лишь один из многих ведущих воителей Англии, но стоит в первом ряду государственных мужей нашей истории; и он был не только Титаном, что, собственно говоря, неоспоримо, но добродетельным и благожелательным человеком, кто замечательно послужил своему веку и своей стране, кто смог внести в хаос гармонию и план; и если бы он получил должные полномочия не с запозданием и в лучшей полноте, он смог бы сделать мир своего времени более упорядоченным и терпимым, поспособствовав тем будущему.

Мой кузен, носящий теперь титул герцога Мальборо, предоставил в моё распоряжение бумаги Бленхейма. Граф Спенсер и многие другие хранители сокровищ прошлого оказали мне наилучшее содействие. Всем им я выражаю признательность; также профессору Тревельяну, который может счесть некоторые сентенции, написанные мною о Маколее, неблагодарным опровержением собственных его попыток к восстановлению исторической справедливости[2]. Но истина дороже - таково моё искреннее мнение. Я обрёл многое в беседах с мистером Кейтом Фейлингом, высочайшим авторитетом среди специалистов по истории того периода. Я весьма обязан мистеру Эшли, кто в последние четыре года сопровождал меня в исследованиях оригинальных рукописей Бленхейма и Элтопа, также и в Париже, Вене и Лондоне, постоянно помогая мне в чтении и проверке текстов. Его умения, знания, проницательность позволили обнаружить многие ошибки и открыть некоторые новые факты, не попавшие в существующие жизнеописания Мальборо. Мы старались проверять все документы и аутентичность источников; тем не менее, знание наше ограничено, и мы смиренно ждём поправок или возражений от сообщества учёных и критиков.

Уинстон Спенсер Черчилль,

Чартвел, Уэстерхем, август 1933.

Замечание к первому тому в новой редакции.

За выходом первого тома, последовало самое тщательное его изучение не одними лишь признанными специалистами, но самым широким кругом читающей публики. Я приятно удивлён, что при великом множестве представленных фактов, обнаружено так мало ошибок. Ошибки эти, по большей части, носят технический характер, касаются названий полков, титулований, ссылок и указателя. Ни одна из них ни в какой степени не затрагивает аргументации или предметов особого значения. Специального упоминания требуют лишь два замечания.

Я ошибся, назвав Иезуитским Скотс Колледж в Париже. Такое определение, судя по всему, проникло в текст из мастерского анализа рукописей Карта, опубликованного в The English Historical Review от апреля 1897 достопочтенным Артуром Парнелем, подполковником Королевских инженеров. Название это совершенно неточно и грешит пристрастием.

Профессор Тревельян предложил исправление, опровергая то, что миссис Менли можно называть свидетельницей Маколея и то, что Маколей не цитировал целые пассажи книги, приписываемой её авторству, то есть Новой Атлантиды. Я основывался на недавно переизданном Расследовании Паджета.

Маколей, несомненно, читал Новую Атлантиду. В том, что касается любви и женитьбы Мальборо, у него единый взгляд с миссис Менли; он никогда не ссылается на Менли или Новую Атлантиду, как на источник, при совершенно определённых оттуда цитатах; но он, что вполне возможно, мог черпать свои клеветы и из иных грязных публикаций того времени. При всём уважении, я не могу поступиться долгом и обойти в своей книге то, как лорд Маколей трактует Мальборо.

Выражаю благодарность всем, кто написал мне отклики об этом томе.

Разумеется, малые ошибки, указанные выше, в первом абзаце, исправлены в настоящем издании.

Уинстон Спенсер Черчилль,

август 1934.

![Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, Джон Клостерман (так считается), около 1685-1690 (деталь) [Предоставлено Национальной портретной галереей, Лондон.]](/img/b/bobe_s_l/marlborough_vol1/marlborough_vol1-1.png)

Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, Джон Клостерман (так считается), около 1685-1690 (деталь), предоставлено Национальной портретной галереей, Лондон.

В январе 1644 года девонширская леди Элинор (или Элен), вдова сэра Джона Дрейка, обратилась за помощью к Круглоголовым: роялисты активно заявили о себе в восточных графствах и встревоженная женщина просила разместить гарнизон в своём доме, в Аше, что возле Аксминстера.[3] Леди была на хорошем счету у парламента, помогала республиканцам деньгами, продовольствием и воодушевила арендаторов в семи по соседству приходах пристать к парламентскому делу. Войска подошли, но, не успев укрепиться, стали выбиты оказавшимся поблизости лордом Пулетом, командиром короля: тот, со своими ирландцами, оттеснил парламентских, сжёг дом и обобрал верную леди до нитки, так, что она, полунагая и босая, бежала в Лайм, сумев вымолить обувь лишь по дороге.

Затем ей выпали тяжёлые испытания. Очень скоро город Лайм Реджис, порт Круглоголовых, осадили роялисты. В первых числах апреля принц Мориц с шестью тысячами людей и превосходной артиллерией обложил город осадой. Упорная оборона осталась примечательным эпизодом истории гражданской войны. Почти три месяца на убогих бастионах и во рвах городской защиты шла безыскусная, судорожная и яростная схватка. Женщины побуждали гарнизон к упорству, подменяли солдат в ночных бдениях, носили на позиции порох и ядра. Обороной командовал полковник Блейк, ставший впоследствии знаменитым адмиралом республики. Несколько раз он предлагал роялистам открыть брешь в осадных парапетах и сразиться лицом к лицу, на фронте шириной в десять-двадцать человек. Талантливое командование вкупе с двадцатью шестью горячими проповедями красноречивого пуританского пастора удержали в осаждённых храбрый дух. Город зависел от припасов, возимых морским путём, и некоторое время леди Дрейк отчаянно терзалась, глядя с мятущимися, как мы полагаем, чувствами, в сторону моря. Помимо прочих бед, роялистским флотом командовал внук её сестры, Джеймс Лей, третий герцог Мальборо[4]. Ходили упорные слухи, что этот грозный родственник Элинор вышел от Нормандского архипелага, и идёт к городу с подкреплениями для неприятельской стороны. Но он так и не пришёл. Морем правил парламент. В виду города появлялись только корабли Круглоголовых. Три месяца госпожа Дрейк жила в нужде, среди обстрелов и пожаров. Нужда заставила её зарабатывать на хлеб прядением шерсти, вязанием чулок; она бедствовала до снятия осады с Лайма деблокирующей пуританской армией графа Эссекса, подошедшей от Лондона; а потом уехала из города и отправилась в парламент[5].

Джон, сын Элинор, не мог помочь матери в несчастье. Нам говорят, что он был предан королю и не ладил с матерью-пуританкой[6]. Это, вернее всего, несправедливое утверждение. Наоборот в дни осады сам Джон был в плену, в руках принца Морица, и именно его мать леди Дрейк боролась за освобождение сына. Хлопотала об освобождении Джона и графиня Мальборо - сестра Элинор - занимавшая видное среди роялистов положение. Дело почти сладилось, но тут парламентские войска вышли к Аксминстеру, и молодой Дрейк опрометчиво пообещал сжечь дом лорда Пулета в отместку за сожжённый Аш; никакого освобождения, естественно, не состоялось.

Стойкий пуританизм леди Дрейк не мешал ей обращаться к обеим сторонам роялисты высоко ставили её сестру, графиню Мальборо; парламентские политические заслуги самой Элинор. Двадцать восьмого сентября 1644 года парламент распорядился, что, будучи совершенно разорена противником, она должна получить жильё в Лондоне безо всякой арендной платы, с выплатой 100 фунтов сразу и по пяти еженедельно. Через четыре дня, комиссары Вестминстера подобрали и дом жильё сэра Томаса Рейнела, господина роялистских принципов, кто не сложил оружия; и Элинор жила на пожалованных квартирах около четырёх лет, подкладывая жалобы с просьбами о компенсации в медленные жернова Вестминстера. В 1646 году сэр Томас помирился с парламентом и согласился на компромисс - то есть, на выкуп своего дома. Вернувшийся хозяин потребовал отремонтировать дом, на что имел все права, и жаловался, что леди Дрейк за время найма жилища вскрыла полы, и раскопала землю в поисках клада. Жиличка пренебрегла этими притязаниями, и не съехала, оборонившись процессом против лорда Пулета за сожжение Аша; она имела достаточное влияние, и неуступчивые парламентарии сдались весной 1648, присудив ей 1500 фунтов компенсации из пулетова имущества.

Чтобы получить судебное решение, Элинор понадобились четыре года. Ещё два года ушли на изъятие собственно денег у ответчика и леди, де-факто, стала на этот срок лицом, управляющим его доходами. В июле 1650 она жаловалась парламенту, что за Пулетом остался долг в 600 фунтов. Назначили дополнительное, тщательное расследование. Через шесть лет после сожжения Аша с причинением ущерба в 6000 фунтов - по заявлению домовладелицы - ей удалось получить компенсацию в 1500 фунтов. И она нуждалась в этих деньгах в каждом пенни. Война разорвала её семью. Сын леди Дрейк воевал за парламент; сын дочери, Уинстон Черчилль, дрался за короля он и его отец подняли оружие в защиту трона с первых дней войны. И оба, каждый в свой черёд, отец за сыном, попали в парламентские когти[7]. В бумагах Постоянного комитета Дорсетшира, разбиравшего дела местных роялистов, есть протокол от апреля 1646 года - дело Джона Черчилля: тот, ответчик, юрист, пользуется некоторой известностью; проживает в Вуттон Гланвиллсе что у Шерборна; заявляет, что действительно был королевским комиссаром, но потом, в ноябре 1645 года принял Национальный Ковенант[8] и Присягу Отрицания.[9] Уплатил 300 фунтов на содержание парламентского гарнизона в Уэймуте, и ещё 100 фунтов аванса за собственное поместье. Помимо этого, пишут комитетские, ему уже шестьдесят, к переездам неспособен. В августе 1646 года, комитет, с учётом всех обстоятельств, остановился на штрафе в 440 фунтов, а через месяц снял секвестр с поместья.

Расчёт республики с сыном несколько задержался[10]. Сэр Уинстон поступил в королевскую армию в двадцать два года, и отличился в некоторых сражениях. Молодой человек дослужился до капитана кавалерии, выказал достойное поведение при Лансдаун-хилле, Раундвей-дауне, и показал себя стойким, фанатичным приверженцие короны. В конце 1645 года Уинстон-младший получил ранение, так что жизнь его среди Круглоголовых, победоносных теперь в Дорсете и Девоне, стала чрезвычайно тревожной. Но он сумел укрыться в краю врагов. Дом его отца в Вуттон Гланвиллсе ненамного отстоял от Аша день пути в седле; а женат был Уинстон на Элизабет третьей дочери леди Дрейк.

Никто до сих пор не сумел дать точной даты их бракосочетания, даже выяснить, случилась ли женитьба после или во время гражданской войны. Но записи Канцлерского суда говорят о том, что в октябре 1649 года Уинстон и жена его, Элизабет, подали иск на Генри Розвела одного из душеприказчиков сэра Джона Дрейка требуя передать Элизабет причитающуюся часть наследства, так как истице исполнился двадцать один год. Из указанного дела выясняется, что сэр Джон Дрейк умер в октябре 1636 года, что Элизабет исполнился двадцать один год в феврале 1644, и что она вышла замуж в мае того же года.[11] Мы знаем, что по акту раздела семейного имущества, заключённому между отцом Уинстона и леди Дрейк, за Элизабет дали 1500 фунтов приданного. А так как Джон Дрейк имел самое малое четырёх дочерей, каждая из которых получила одинаковый земельный капитал - помимо угодий, отошедших вдове и сыну, Дрейки, очевидно, были состоятельным семейством.

Примечательно, как жили супруги в подобных семьях, в союзах, разделённых кровавыми обстоятельствами гражданских войн. Мы можем угадать намёк на гнетущие условия того времени в той примете, что первый ребёнок Уинстона - Арабелла, речь о которой впереди - родилась лишь в 1649 году, то есть через пять с лишним лет после свадьбы; но после, вслед за первенцем, дети в семье Уинстона появлялись на свет чуть ли ни ежегодно. Должно быть, супруги терпели от превратностей войны и, пока не утихли схватки в западных графствах, не могли надолго остаться вместе. Возможно, что Элизабет прожила у матери всю войну, и что Уинстон сумел соединиться с женой лишь в начале 1646 года. Так или иначе, но именно с этого срока молодые люди, супруги вопреки всем движениям военных фронтов, затаились в руинах Аша, надеясь остаться незамеченными и ненаказанными до установления более мягких порядков.

На какое-то время им это удалось. Но правительство выстроило систему регулярного наушничества; не помогли ни связи Уинстона с Круглоголовыми, ни влияние и заслуги леди Дрейк Уинстон попал под обвинение. В конце 1649 года бывший капитан королевской армии встал перед Постоянным комитетом. Судя по дорсетширским протоколам, свидетели, корыстные, но надёжные, сообщили, что ответчик вышел на поле против парламента в декабре 1645, а может быть и раньше; что он был ранен в руку, сражаясь под началом полковника Стара; что он сопротивлялся до последнего, воюя в составе королевского гарнизона в Бристоле. Факты были неоспоримы.

Однако, невзирая на все революции и войны, жернова закона не давали огреха. Побитые враги остались при своих правах кроме прав, отнятых особыми указами парламента. И наш преступный капитан нашёл опору в законе. Он принялся высуживать долги, полагавшиеся ему, как кредитору. Он заявил, что тысяча марок покойного сэра Джона Дрейка, полученные им при свадьбе, в приданое Элизабет, не могут быть секвестированы. Он трудился, оттягивая день окончательного решения по своему делу. И дело затянулось надолго. В августе 1650 года терпение парламентских судей лопнуло. Некоторые тяжбы говорят протоколы затеяны ответчиками с одной только целью оттяжки времени. Так, например, Уинстон Черчилль, судя по его распоряжениям, ложно заявляет, что его отец (Джон Черчилль) и леди Элинор Дрейк имеют интерес в собственном его состоянии и, в то же самое время, возбуждает иск против полковника Уильяма Фрая и сэра Генри Роузвеля от собственного имени, в интересах одной своей жены, никак не предполагая отсуживать долю иных лиц в указанной задолженности. Что касается действий обвиняемого с оружием в руках, он, кажется, не настолько отошёл от своих принципов, чтобы отказаться от них.

Так или иначе, но Комиссия по урегулированиям вынесла решение лишь 29 апреля 1651 года, и решение это гласило:

* Уинстон Черчилль из Вуттон Гланвиллса что в графстве Дорсетшир, джент. Должен по преступлениям своим уплатить взыскание в сумме четыреста и восемьдесят фунтов; из коих четыреста и сорок шесть фунтов и восемнадцать шиллингов должны быть выплачены казначейству в Гоулдсмитс-Холле, а тридцать три фунта два шиллинга уже получены нашим казначеем мистером Доусоном от сэра Генри Розвела как часть его долга Джону Черчиллю, отцу указанного Уинстона, поскольку нам было разрешено взять эти деньги в частичное погашение указанных четыреста и восьмидесяти фунтов[12].

Пути документа, пущенного по волнам истории, неисповедимы. В Истории Дорсета Хатчинса, опубликованной в 1774 году, опечатка превратила вышеуказанные 446 фунтов 18 шиллингов в 4446 фунтов 18 шиллингов. Когда бы дело обстояло так, взыскание составило бы примечательно небывалую сумму - примерно 18 000 фунтов в современном эквиваленте - для деревенского джентльмена с невеликими средствами. Долгая череда историков - Кокс (1819), Уолсли (1894), Бейли (1910), Аткинсон (1921) и Эдвардс (1926) - не только переписывали эту ошибочную и смехотворную цифру, но основывали на ней рассуждения, восхитительные в безукоризненно-логической строгости. Историки выводили из этой цифры крайнюю неприязнь парламентских к Уинстону - на деле, при сведении счётов, незначительную его персону чудом не упустили из виду. При вере в ложную цифру, между наказаниями, наложенными на отца и на сына - на деле почти идентичными - усматривается разительная разница, и Уинстону приписывалось несоразмерное его положению участие в войнах. Так рождаются легенды.

Тем не менее, наказание стало жестоким для человека с годовым доходом едва ли дотягивавшим до 160 фунтов[13]. Уинстон выплатил штраф к концу 1651 года, но не стал заводить собственного дома. Равно, он не поселился у отца, в Вуттон Гланвиллсе - возможно, не только по причине оскудения семьи. Около 1643 года его отец женился вторично[14] и отношения Уинстона с мачехой, очевидно, не задались он предпочёл обратиться за помощью к тёще. Во всех западных графствах как благовестили победители торжествовали суд Божий да милость Божья, но леди Дрейк роптала в сторону выигравшей стороны из своих руин, и Аш оставался спасением от скудости если не от нищеты для битого Кавалера с молодой женой и растущим потомством. Он не вернулся в отчий дом до смерти отца, что случилась за год до реставрации. Итак, семья Уинстона осталась в Аше на тринадцать лет и годы эти кажутся тяжкими. Они жили в гостях и из милости тёщи: женщины властной, тяжёлой, скупой; семейный выводок в скудном, разрушенном войною жилье; гости и хозяйка в раздорах, навязанных обстоятельствами времени.

Мы не располагаем письменными свидетельствами о повседневной жизни в дрейковых владениях. Но жизнь эта затянулась надолго а значит, узы родства и насущных необходимостей устояли перед острыми противоречиями, эмоциональными и партийными. Леди Дрейк не уклонялась от материнского долга. Она обувала, одевала и ютила семью дочери в том, что щедротами фанатиков-единоверцев осталось от ашского поместья. А Черчилли, не имевшие ничего своего, пользовались её милостью. Пока леди Дрейк, упирая на верность властям, тягалась за компенсации в парламенте, Уинстон убегал от взысканий с её помощью, по обоюдному сговору. Товарищество в беде упрочило семейные скрепы так, должно быть, и произошло с ними, потерпевшими кораблекрушение, в совместной, долгой работе над спасением всего, что только можно было спасти. Но и без умозрительных предположений, жили они, по меньшей мере, странно и нелёгко. Мы можем судить о стеснённых средствах Дрейков и Черчиллей по примечательному факту: вплоть до реставрации, никто не пытался перекрыть новою кровлей выгоревшую часть дома. Все эти годы домочадцы ютились в одном уцелевшем крыле. Война разорила западный край дотла, так что обитателям Аша пришлось экономить на всём, чтобы учить детей и поддерживать достоинства знатности.

Черчилль отдыхал от многодетной семьи и частых, долгих тяжб за чтением и геральдическими штудиями, оставив нашим дням многие, по большей части неразрезанные экземпляры солидной и учёной книжки - Divi Britannici. Автор прослеживает принцип, за который воевал и терпел, то есть Божественное Право Королей с 2855 года от сотворения и далее, до дней ему современных, зайдя в своей доктрине так далеко, что смутились и роялисты - Черчилль пишет о праве короны назначать налоги по одному усмотрению суверена. Цитировать эту книгу[15] значит говорить с её автором через столетия. В посвящении Карлу II он убедительно говорит о Кромвеле как

Диаволе... кто, безусловно, вознамерился совершить над вашей Священной Персоной расправу столь же Зверскую, какую учинил прежде над Отцом вашим; но ваши Ангелы Хранители, как те, кто спасли Лота от Содомитов, навсегда захлопнули пред ним Дверь Власти и разрушили его Амбиции, побудив к Восстанию прежних деятелей Мятежа.

Он пишет о происхождении шотландцев:

Скотты, как то полагают, Ветвь древнего Скифского Племени, они так же выделяются среди многих прочих, как их античные Предки, кого, как и их, все без исключения Народы честили в древности за Варварство; они, как и те грубые Скифы, всегда склонны терзать своих соседей Некоторые думают, что они пошли от беглецов из Германии; иные из Скандинавии; третьи говорят, что они отщепенцы нечистокровных Испанцев, коим не разрешили жить в Ирландии; а есть ещё небезосновательное предположение, что они Смесь всех указанных народностей.

Он прочно пристал к теории, что все народы получили имена от своей пищи, платья, наружности, привычек и т.п. Так, по его размышлению, название бритт произошло от напитка, названного греками брутон или брутейон; Афанасий определяет его как ton krithinon onion то есть Vinum hordeaceum, ячменное вино. Он рассуждает о ячменном вине:

Цезарь утверждает, что все Народы знаемого Мира пьют лишь Вино или Воду; но Британцы, говорит он, (хотя и выращивают достаточно виноградной лозы) используют её лишь для Беседок в Садах и украшения фасадов, а пьют напиток ароматный и крепкий, отличный от всего, что делают из Ячменя и Воды другие Народы; напиток этот не отличается коварством Вина, хотя и горячит так же; он более питательный, и тем оставляет человеку довольно времени для многих славных Дел, прежде чем полностью истощится Дух.

Весьма обоснованная - до определённой степени - доктрина.

Писания Уинстона о казни короля выказывают силу его политических пристрастий и энергический слог.

По-видимому, Свершившееся положило конец не лишь Судьбе нашего Короля, но всему счастию нашего Королевства. Ибо с его Смертью порвался Покров Святилища и Церковь пала. Всеобщая Тьма простёрлась над Государством, и задержалась не лишь на двенадцать часов, но на двенадцать лет. Два великих Светила, Закон и Евангелие, оделись мраком. Некому было писать на местах судей; некому читать с мест Епископов. Общественный порядок опёрся на Войну, на Разнузданность Постящихся и Богомольных. Простолюдины потеряли Имущество, Джентри Свободу, Вельможи Честь, Священники расстались с Авторитетом и Почтением. Усилия Правительства потекли по свеженарезанным Каналам, и воды в них были мелки и бурливы. И новые Государственные Мужи, кто встали у руля, выдумали новые Орудия, чтобы уловлять в свои Сети всех Рыб; одни стали погублены Секвестром, другие Компромиссами, некоторые Десятиной или Опалой. Короче говоря, случилось так (когда дело зашло уже слишком далеко), что всё Королевство страдало от его страданий более его самого, когда он, такой покорный и пред лицом смерти; он, павший ниже насмешек, поднялся над Завистью Врагов, и, силою их Злобы, стяжал Венец лучше короны, отобранной у него.

В предисловии к Divi Britannici - Черчилль не публиковал его до 1657 года - есть посвящение, а в нём слова, сила и достоинство которых служат этой книге оправданием. Автор пишет, что начал труд когда все думали, что монархия опочила и похоронена в могиле с нашим отцом-мучеником, и ни у кого из нас, служивших блаженному государю, не осталось иного оружия, кроме пера, чтобы доказать всю искренность монархического рвения.

После появления на свет Арабеллы (28 февраля 1649 года), рождения и смерти в семействе Черчиллей пошли быстрой чередой, с чуть ли ни ежегодной регулярностью. У мистера Уинстона было двенадцать детей, семеро умерли в раннем детстве. Герой этой книги - третий ребёнок из двенадцати, старший из выживших мальчиков. Забавно, что никто из предыдущих и очень многих биографов - не смог обнаружить крестильной записи. Упущение это обернулось загадкой, и многие авторы решали её окольными методами. Часто встречаются и неверные трактовки[16]. Поэтому я привожу здесь факсимильное свидетельство, взятое из приходской метрической книги, церковь св. Михаила, Масбери.

Джон, сын мистера Уинстона Черчилля, родился в 26 день мая 1650 года

Можно предположить, что первые десять лет его жизни прошли в тяжёлых условиях. Здесь мы вынуждены ограничиваться догадками. Немногие факты туманны; мы, впрочем, вправе полагать, что ребёнок рос в доме, где желания зачастую пресекались, а наказание непременно следовало за проявлением чувства и выражением мнения. Дела общественные как-то двигались, и обитатели Аша взирали на их ход с разных позиций как люди, разделённые глубоким и живейшим антагонизмом. Пролитая кровь, жестокая несправедливость легли между теми, кто собирались за одним столом. Поруганная вера, переломанные судьбы, отчаявшееся верноподданничество противостояли решительному и ликующему бунтарству, при том, что обе стороны оказались связаны узами теснейшей взаимозависимости. Невозможно предположить, что дети никак не чувствовали разлома между старшими; что они не видели негодования с одной стороны, не находили покровительства у другой; что они никогда не слышали слов о том, что хлебу своему они обязаны лишь мудростью бабки, верной защитницы парламентского дела. А пламенный Кавалер, занятый во цвете лет своими книгами по истории и геральдике? Тот, кто угрюмо посматривал на победы лорда-протектора над голландцами, испанцами; на восхождение Англии к великому во всём мире положению усилиями этого архигрешника? Тот, кто мечтал о дне, когда король вступит в должные права, наградит роялистов, честно и строго воздаст цареубийцам? Неужто такой человек ни словом не открыл маленькому сыну всю горечь своей души? Мальчик вполне мог усвоить взгляды родителя, научиться глядеть на мир его глазами, желать вместе с отцом скорейшего падения теперешних спесивых правителей, и, одновременно шести, семи, восьми лет отроду понять, как не полезно размахивать таковыми мнениями перед половиной семьи, пред теми, с кем он жил под одной крышей.

Подобный опыт мог укоренить в детском уме два превалирующих памятования: во-первых, ненависть к нищете и зависимости; во-вторых, скрытность в тех мыслях и чувствах пред теми, кому они покажутся отвратительными. Единомыслие с одной частью семейства, лицемерное общение с другой: вот прививка, полученная Джоном сызмальства. Тогда, должно быть, и зародилось сокровенное его желание уйти от подобострастия, вызванного скудостью, к уверенной независимости, приходящей с деньгами; тогда пришло знание, как полезно иметь знакомых, поддерживать отношения с обоими лагерями общественного противостояния. Современное, ширящееся мнение говорит о влиянии раннего опыта на становление личности. Определённо, на всю биографию Джона Черчилля лёг отпечаток его детства и отрочества. Подумаем об его непререкаемой сдержанности за покровом приятных и любезных манер; о беспрестанном общении, личном и письменном с оппонентами; о копеечной бережливости; о скромности свойствах, не таявших в тепле фортуны и изобилия; о ненависти к любому проявлению транжирства и неразумия каждое из этих качеств растёт из скудных ашских годов.

Можно предположить, что сам Уинстон Черчилль заботился о начальном образовании детей, не считаясь со временем. Жизнь подготовила его к такой работе. Он, как показывают собственные его писания, накопил солидный запас исторических знаний. В ашские годы Черчилль оказался в курьёзном положении: капитан кавалерии, отстранённый от военных занятий, вынужденный к затворничеству и книгокопательству. Он, вероятно, прозябал в тяжком безделье, не имея ни имущества, чтобы им управлять, ни профессии, чтобы найти ей применение. Средств на путешествия не было; но уроки с детьми вполне могли предоставить вынужденному затворнику и занятие и утешение. Или, что тоже возможно, он мог и попросту слоняться в одиноких размышлениях, оставив детей играть на тропках и в садах тихого деревенского края. Мы сумели найти единственные сведения о начальном образовании Джона в труде неизвестного автора: Жизнь двух знаменитых генералов (1713).

Он родился в годы Великого Мятежа, у Отца, принявшего сторону Королевской Партии против Узурпаторов, кто, восторжествовав, подвергли его родителя жестокому Гнёту наравне с прочими сторонниками Короля. Но, вопреки Оскудению, Разграблению, всяким бесчестным Действиям и Жестоким Законам - ежедневному обыкновению распущенной Солдатни - его любящие Родители предприняли Всевозможное, чтобы дать сыну Свободное и Благородное Образование. И он, едва сойдя с рук Кормилицы, стал принят опальным Священником, кто дал ему первые Понятия о Религии, удобрив почву для лучшего укоренения Ростков Литературы, и внушил, вместе со Знанием Всемогущества Господня, верное Понимание Удела Человеческого.

Многие современные биографы Мальборо утверждают, что здесь упомянут Ричард Фаррант, приходский священник соседней деревни Масбери. Кажется, впрочем, что названный Фаррант не был наказанным роялистом, но, наоборот, правоверным пуританином, в чьи руки Уинстон вряд ли отдал бы своего сына[17].

Уверяют, что великие люди выходят по большей части из неблагополучных семей. Очень возможно, что именно ранние годы Джона Черчилля прошедшие под тяжким гнётом обстоятельств, в болях несчастий, под уколами насмешек и пренебрежения, воспитали в нём беспощадную цепкость и неизменное здравомыслие качества, без которых не закончить ни одного большого дела. Окружение мальчика было скупо на свободу и щедро на принуждение; и он, постепенно приноравливаясь к такой среде, мало-помалу загорался внутренним пламенем воинственным, опасным.

Уинстон Черчилль, помимо занятий сыновним образованием, обдумывал в досужих штудиях собственную родословную и регалии. Его генеалогические исследования предоставляют настолько хороший материал о родословной самих Черчиллей, что лучшего не приходится и желать[18]. Он отследил своего Вздыбленного Льва, Серебряного, на Чёрном щите до Отто де Леона, кастеляна Жизорского, кого мы называем нашим общим предком. У названого Отто были двое сыновей, Ричард и Уондрилл, лорд Курсельский, чей младший сын приехал в Англию с Вильгельмом Завоевателем. Добросовестно перечислив несколько поколений, Уинстон переходит к надёжному праотцу: Джон... лорду Каричилль, или по иным записям Чайрчиль, названный после Сомерсетским Черчиллем, чей сын, сэр Бартоломью де Черчилль человек большой известности во времена короля Стефана[19] ... оборонял замок Бристоу от королевы Матильды, и был в той войне убит. В правление Эдуарда I, после баронских войн, манор Черчиллей стал отобран короной и передан какому-то фавориту, кто длил потомство и обладание поместьем примерно до Генриха VIII, его правления. В 1652 году, манор, пройдя через руки семьи Дженнингсов - подробности о них воспоследуют - стал куплен сэром Джоном Черчиллем, в то время начальником судебных архивов, и должен был отойти моему сыну по правам его супруги, когда бы не стал столь несчастливо отчуждён её отцом.

Всё это превосходно; однако, когда мы, спускаясь по этим цепочкам, добираемся до Джона, предка теперешних Черчиллей из Манстона, и Роджера, кто совокупно с дочерью Певерелла, вдовою Николаса Меггса - произвели на свет Меттью, а тот стал отцом Джаспера, моего деда, - мы попадаем в полосу тумана. Эдвард Харли беззастенчиво утверждает, что прадед Джона Черчилля был кузнецом, и работал в семье Меггсов[20], что - ввиду того, что пра-пра-пра-дед Джона Черчилля определённо женился на миссис Меггс - видится обстоятельством весьма подозрительным и даже тревожным. Как бы то ни было, у нас есть основательная причина для уверенности в том, что дедушка Джона изрядно прибавил к фортуне своей ветки Черчиллей. Он был практикующий адвокат, заместитель архивариуса Канцлерского суда и член Миддл Темпль; а законники в то время были преуспевающим классом[21]. И он стал роднить Черчиллей с аристократией - сначала сам, женившись на девушке семейства Уинстонов[22], затем устроив таким же образом судьбу своего старшего сына. При всех генеалогических таблицах работы Уинстона, Дрейки были куда известнее и основательнее Черчиллей последние, в одном только Дорсетшире, проросли множеством ответвлений, самых разномастных, нисходя, порой в совершенное простолюдинство - в то время, как семья Джона Дрейка дала прямую нисходящую линию в восемь поколений, от отцов к сыновьям, и все они звались Джонами, вплоть до Бернарда Дрейка, кто заслужил добрую славу при дворе королевы Елизаветы и получил в наследство угодья в Масбери - владение, что оставалось за Дрейками с пятнадцатого столетия. Бернард Дрейк был крепкий мужчина: однажды он напал с кулаками на родственника, прославленного сэра Френсиса Дрейка, за то, что тот осмелился поместить на свой герб дракона с крыльями, противозаконно позаимствовав этот символ, дракона-виверна, с герба Бернарда. Тогда королева Елизавета пожаловала сэру Френсису герб с таким же драконом - только этот виверн болтался головою вниз в корабельных снастях - и спросила сэра Бернарда: как ему это нравится? Тот ответил, отчасти безрассудно: Мадам, в вашей власти дать ему герб покрасивее моего, но вы никак не сможете дать ему герб древнее моего[23]. Итак, брак с Элизабет, дочерью леди Дрейк, выгодно сказался на общественном положении Уинстона, а позже, в пору гражданской войны обернулся для Черчиллей истинным спасением, как то известно читателю.

Помимо сказанного, юный Джон нёс в себе ток иной наследственности, кровь людей необычных и распутных. Отцом его бабки, леди Дрейк, был Джон, лорд Ботелер, муж сестры Джорджа Вильерса, герцога Бакингема, фаворита Иакова I и Карла I. Некоторые специалисты в учёных досугах проследили за всем нисходящим в поколениях потомством Джорджа Вильерса, отца Бакингема, обнаружив, что между этими людьми попадаются знаменитейшие и самые безнравственные персонажи нашей истории - попадаются и воспроизводятся, столетие за столетием, фавориты, женского и мужеского пола, любимцы и любимицы королей и королев с отличительными признаками - порочностью и гениальностью - и мы находим эти приметы в Чатаме, и Питте, и самом Мальборо.

Когда после всего, в конце жизни, Сара, герцогиня Мальборо, читала - с большим запозданием, ведь книгу эту скрывали от неё - Ледьярдову историю герцога, она написала один комментарий - он звучит так, словно сказан сегодня, нашим современником: Историк с великим Старанием потщился снабдить герцога Мальборо древнейшей родословной. Не имею никакого понятия, правда ли это; но, по моему мнению, вовсе неважно, есть ли в том правда или нет. Потому что я никого не ценю за чужие заслуги[24].

Но как бы то ни было, дальнейшие исследователи наследственности по мере сил потрудились над этим фамильным древом. Гальтон приводит его в ряду главных примеров, на коих покоится один из его тезисов[25]. В наше время и сам Уинстон Черчилль числится в первых рядах знатных и плодовитых родоначальников. Когда бы он прожил полный жизненный срок, то увидал бы сына победителем при Рамильи; затем, через неполный год, узнал бы о триумфе внука, сына дочери, при Альмансе - и современники отличали бы самого Уинстона как прародителя двух величайших полководцев столетия, как деда и отца двух командующих двумя враждующими армиями: британской и франко-испанской. Более того, третий из выживших сыновей Уинстона, Чарльз, стал выдающимся военным человеком, а сын-моряк фактически руководил Адмиралтейством в военные годы. Капитан в гражданскую, исследователь геральдики и истории, сторонник Божественного Права произвёл на свет породу с сильными и отчётливыми военными качествами. И посыл этот идёт не от его пера, но из его крови.

В первой, вводной главе, мы перенесли читателя в стародавние времена и, одновременно, рассказали о первых одиннадцати годах жизни нашего героя. Теперь дом в Аше уходит с наших страниц - так и не дождавшись новой кровли. Лорд Уолсли с живейшим чувством бродил по останкам и окрестностям ашской обители, и виды эти возбудили в нём, храбром и опытном офицере воспоминания о славе Англии. Где ещё - восклицал он

можно проникнуться таким жгучим, таким национальным чувством, как не здесь, в месте, где родился, и провёл детские годы один из величайших наших сограждан; и никакие записи о его деяниях не заменят визита в эти края! Неряшливый сельский дом, с запущенным [теперь] садом и заросшими рыбоводными прудами, где резвился маленький мальчик - бедный, плохо одетый; и всё здесь воскрешает память о нём - нет, о его славе, о славе Англии! - куда живее, нежели в Бленхеймском дворце, или в прогулках по знаменитой позиции возле деревни Хёхштадт на берегу Дуная. Вид этих мест, сам здешний воздух, навевают воспоминания о великом человеке, кто сделал здесь первый вздох[26].

Но этот край, сцена вступительного действия промелькнёт перед нами в некоторых, любопытных эпизодах дальнейшей истории Джона Черчилля. Именно здесь, на земле детства, в 1685 году, он чуть ли ни разглядит родной дом, командуя Королевскими конногвардейцами, что шли против армии Монмута; а спустя три года, поблизости, на холме за рекой встретит принца Оранского, убежав от Иакова II. Немало для Аша!

***

Затем и вдруг пришли перемены. Оливер Кромвель умер. Генерал Монк заявил о свободном парламенте, и пошёл с войсками из Колдстрима в Хаунслоу. Карл-изгнанник выпустил Бредскую декларацию. Английский народ, во внезапном и почти едином порыве, скинул двойное ярмо военного и пуританского закона. И вот, гонимый прежде суверен торит обратный путь между костров и рукоплесканий возбуждённой толпы; наступает сильная реакция, когда вся нация буйствует, и каждый буйствует, судорожно кидаясь от гнетущей добродетели к бескрайней вседозволенности. 23 апреля 1661 года Карл II коронуется в Вестминстере, увенчав себя и реставрацию английской монархии.

Громкие события скоро откликнулись в Аше. Неблагонадёжный для диктаторского правительства Уинстон Черчилль стал в одночасье фаворитом, верным слугою короля. Многолетняя зима отступила и Кавалеры, выбравшись из убежищ, бродили под весенним солнцем, разыскивая утраченное имущество. Не станем завидовать Черчиллю, дождавшемуся погожих дней. Он действовал с неколебимой верой и преданностью. Он испил до дна чашу поражения и покорности. Это заметно по беспокойным его глазам. Теперь пришло время награды. Черчилль тотчас занялся многими делами. В 1661 году он прошёл в парламент от Уэймута, а в 1664 году вошёл в Королевское общество, став одним из первых его членов. Фортуна воздала ему скудно, но он получил независимый доход, и вернул собственный очаг. Куда важнее, Черчилль устоял на скромном, но должном уровне дворцового фавора. Его принимали при дворе с почётом, даже интимностью. Карл не мог раздавать богатств своим оскудевшим адептам его вернули на трон на определённых условиях. Власть его покоилась на компромиссе между роялистами и повстанцами, между англиканами и пресвитерианами, между захватчиками имущества и теми, кто потерял его; между страстными подателями противоречивых претензий и гордыми полками недавними противниками. Он зачастую не мог удовлетворить просителей, отчаявшихся в неуклонной добродетели; тем более насытить алчных, чьи притязания неумеренно выросли за долгое время обид, не говоря уже о попытках вульгарного вымогательства.

Бёрнет пишет о рассвете того времени:

Теперь это стадо Кавалеров сияет от счастья и храбрится за чашами; были они весьма посредственными полководцами и воинами, но теперь хвастаются, что убивали врагов тысячами, все преисполнены гордости и не стесняются в претензиях.

Примечательно, впрочем, иное то, что служба и заслуги Уинстона Черчилля стали замечены и отмечены, что он не затерялся в приёмных Уайтхола, в толпах злых и зачастую достойных просителей. Он получил больше многих. Нашёлся способ удовлетворить его дешёвый, верный, хорошо известный: Черчилль получил собственный герб[27] необычное дело для подобной семьи но эта награда ответила его геральдическим пристрастиям[28]. Но мог ли он залатать прорехи кошелька и кожи этим свидетельством монарших чувств? нет; такого благоволения - по собственным словам Уинстона - было совсем недостаточно. Обласканный и неутешенный, он пребывал при новом гербе выкорчеванном дубе с девизом понизу: Fiel Pero Desdichado (Верный, но неудачливый) - впрочем, как выяснится в следующей главе, жизнь приготовила ему блага посущественнее.

Теперь читателю придётся смириться с неизбежной и раздражительной интерлюдией. Нам нужно проследить за удачами и невзгодами семнадцатилетней девушки и младшего её брата по мере вступления обоих в свет беспутный королевский двор. Король награждал не лишь славою, но источал все виды мирских благодатей и удовольствий. Единственный путь к удовлетворению самых умеренных и заслуженных амбиций вёл к королю, требовал оказаться накоротке с королевской семьёй и фаворитами. Подавляющая доля всех благ и почестей королевства сосредоточилась в узком кружке королевских родичей, друзей, свойственников, ключевых министров, доверенных коронных лиц. Отличия и продвижения по службе, за редкими исключениями, добывались на путях фавора. Офицер, прочно устроившийся при дворе и тот, кто располагал лишь шпагой и доблестью, были офицерами разного сорта. Те же можно сказать о юристах и священнослужителях. Королевский свет падал у трона, и попавшие в эти лучи не боялись уже конкурентов или завистников кроме некоторых, стоявших в том же круге королевского света.

Указанные обстоятельства правили мужчинами, но влияние слабого пола приобрело стократную силу. За чьим-то порогом, у чьей-то подножной скамеечки таился вход в элегантный, претенциозный, суетящийся мирок - в свет королевского благоволения, в очарованный круг, к придворным дамам, королеве или принцессам. Пожилой администратор и прелат; бойкий, пылкий, привлекательный юноша; старый генерал, молодой лейтенант все приходили с некоторыми дарами, ища милости у королевских возлюбленных, шли к любовницам королевских родственников, к их друзьям или слугам. Для полноты картины добавим, что раздача привилегий и милостей драпировалась соображениями об интересах растущего государства, благообразилась привлечением честных, достойных персонажей и строгих матрон, кто привносили в дело дух серьёзного, респектабельного предприятия. Естествоиспытатели, философы, теологи, знатоки гуманитарных наук; мэры городов, суровые морские капитаны, полковники-ветераны, солидные торговцы все работали локтями, проталкиваясь в первые ряды, в надежде поймать хотя бы беглый лучик королевской эманации.

Подобное мировоззрение чуждо современным народам, говорящим по-английски. И у нас, и в Соединённых Штатах, мы едва ли потерпим, чтобы персона королевской крови или просто богатый человек не были бы, пусть вынужденным, но примером поведения. Британская аристократия в большинстве своём стала уже достоянием истории; но миллионеры-финансисты, боксёры-чемпионы, кинозвёзды, люди новейшего высшего общества, кто наслаждаются привилегиями, и схожи тем с выдающимися персонами семнадцатого и восемнадцатого столетий - все они обречены на образцовый образ жизни. Но обернувшись ко временам Карла II и Людовика XIV, мы найдём господство подобного духа и в Англии и во Франции, не говоря уже о варварском мире. Отношения полов легко переходили в неприкрытую, зачастую бессовестную коммерцию. Мужчины и женщины, получив власть, становились корыстны и кичливы с теми, кого посвящали себе в услужение. Подношения брали даже судьи иногда; и законодатели часто. Генералы и адмиралы постоянно ревновали друг друга, и, временами, пускались в интриги ради служебного продвижения. Великие писатели, памфлетисты, труженики недавно родившегося, примитивного журнализма, записывали гадкие слухи, чтобы ублажить покровителей и нанимателей. Нравы светлой и счастливой современности ушли далеко от тех давних и прискорбных дней - и нам приходится напрячь воображение, чтобы понять прежних людей. Мы, прочно стоящие на чистоте и чести, отдраенные добела всеобщим избирательным правом, можем оправдывать, и даже прощать пороки и слабости ушедших поколений, никак не компрометируя себя таким родством.

И всё же такая система год за годом производила доблестных воителей и способных государственных работников, делая это куда успешнее нашего общества, с его широкой образованностью, соревнованием достоинств, демократическим способом правления. Помимо деятелей церкви и науки, в лидеры могли выйти люди родовитые, либо богатые деньгами или землёй. И в этом маленьком круге нескольких тысяч семей шло жестокое соперничанье: люди и роды выясняли, кто чего стоит. В них сосредоточилась нация, равные судили равных, зная друг о друге всё, всю подноготную. Возможно, брутальная максима лорда Фишера: Секрет эффективности в фаворитизме скорее истина, чем парадокс. Примем во внимание ещё одно обстоятельство того времени страна остро нуждалась в способных людях. При назначениях и продвижениях выбор падал на фаворитов, но фаворитами становились по заслугам.

Двор Карла II не был восточным, кромешно-раболепным устроением, где женщины не имеют прав, а мужчины приближаются к владыкам, затаив дыхание. В нём не было и сверхцентрализации французского двора при Людовике XIV. Знать, родовитая и богатая, могла жить в своих поместьях, отказавшись от почёта государственных должностей, и всё же оставаться при правах весьма действенных и часто обращаемых против короны. В Англии во все времена сосуществовали независимые силы, и их соперничество лишь укрепляло центральную власть. Положение, родовитость, способности имели вес, и приносили стране весомую пользу. Высший свет, жестоко критикуемый, но общепризнанно первенствующий, потакал всякому капризу, любой суетности и был средоточием национального блеска на вершине монархии.

Важно понять, что чувства и воззрения мужчин и женщин тех времён разнятся с нашими. Религия занимала важное даже доминирующее место в умах людей семнадцатого века. Сегодня это место занято спортом. Одной из первейших их забот была загробная жизнь и путь к спасению. Невежественные по нашим меркам, все они превосходно знали Библию и требник; круг их чтения ограничивался несколькими книгами, но книги эти читали тщательно, основательно продумывая прочитанное. Мнения их покоились на главных догматах веры, и, зачастую, они умирали и страдали во имя таких идей.

На втором после религии месте стоял почёт к чину и происхождению. Каждый при дворе или в провинции был на виду, все знали о нём всё. Пращуры, родовые линии были предметом тщательного изучения. Семьи дотошно и ревниво вглядывались в гербовый щит соседей, меряясь многовековыми деяниями. В те времена попасть в ряд сильных мира сего без подобающего родства было сложным делом. Между знатными и простыми, поперёк дороги к высшему положению лежала отчётливая межа, и новый талант мог перейти её, лишь послужив Закону или Церкви. Несомненно, что религия и генеалогия аккумулировали тогда большинство эмоций, присущих сегодня национализму. Реформация разорвала дом Христа, но западные страны не разошлись, скрепленные настроением космополитического единства в образованных классах общества.

Не стоит думать, что наши предки были столь же беспечны, и так же безразличны к международной политике, как это в обыкновении в обширных политических демократиях нынешнего столетия. Если бы их, как сегодня нас, поглощали и увлекали бы малозначительные повседневные хлопоты; если бы их умы разменивались на суету, спорт, удовольствия, наживу, они никогда бы не сумели решиться на те роковые и вполне осознанные предприятия, что, в конечном счёте, спасли Англию. Многие, основательные граждане с твёрдым положением в обществе глубоко мыслили, и решительно действовали в том, что касалось современной им политики и вопросов веры. И пусть правители Англии не усвоили отточенной и жёсткой французской эффективности: они сплачивались в монолитное целое перед значимыми опасностями. В государстве появилась отчётливая, пусть и рудиментарная функция будущего Форин-офиса. И на каждую из важных нужд правления работали люди без чинов, кто формулировали доктрины и политический курс в рассуждениях непреходящей ценности. Они двигали дело приватными, тщательно выстроенными письмами, где было взвешено каждое слово и разговорами редкими, нечастыми, но с важными последствиями. Правление было делом королей и малочисленной, но основательной группы руководителей людей не всегда праведных, людей ошибавшихся, подчас недальновидных, но с живым и упорным вниманием к своей задаче.

В те дни общество было неотзывчиво к узникам и казням; ужасные наказания исполнялись самым пунктуальным образом. Но это был век Боли. Боль принимали накоротке, как знакомого врага. Обезболивающих средств не существовало, и больные в госпиталях мучились, словно узники в пыточных камерах. Всем приходилось терпеть; страдание как это ни странно могло выпасть любому. Но всё же, в чём то, наши предшественники были гуманнее нас. Конечно, они дрались на дуэлях из-за женщин и чести вместо обращения в суды; мы, разумеется, заметно отстали от них по числу смертных приговоров; но предки наши ужаснулись бы от совокупного крика десятков тысяч жертв, что гибнут ежегодно под автомобилями, а современный мир к этому безучастен. Они сохранили незамутнённую способность изумляться и негодовать сегодня чувства эти притуплены ежеутренними и ежевечерними списками жестокостей и несчастий, что приносят нам газеты и электрический телеграф. Наконец, они никуда не спешили. Они меньше говорили, у них было больше времени для досуга и размышлений; они находили утешение в дружбе скорее, нежели в путешествиях. У них было меньше способов тратить жизнь по мелочам. В общем, мы говорим о примитивном народе и должны принимать во внимание ограничения того времени. Одна черта объединяет их с двадцатым веком любовь к деньгам, респект и зависть к удачливым денежным мешкам. Однако и как правило, деньги в тот век добывались от земли, а землевладение обыкновенно шло от древности рода.

***

Конвенционный парламент[29] Реставрации был распущен в 1660 году, а в мае 1661 начал заседать новый, Кавалерский или Пенсионный парламент. Это было сборище похотливых юнцов, выбранных рассерженными людьми в пику пуританам, чьи строгости вызывали тогда отвращение. Коммонеры происходили из лояльных семей, были по большей части очень молоды и когда об этом намекнули королю, тот ответил: не беда, они станут заседать, пока не обрастут бородами[30]. Так и случилось: парламент этот засиделся на восемнадцать лет. Уинстон Черчилль представлял в нём округ Веймут. В первые две сессии он выказывал усердие работал в разных комитетах и, уже 10 мая 1662 года, пришёл к Лордам, как представитель Общин, чтобы пригласить верхнюю палату в объединённый комитет, собранный для обсуждения билля об армии.[31]

Между тем, в Ирландии, урегулирование реставрационных претензий шло с большими заминками.[32] Тридцатого ноября 1660 года, король издал декларацию, постановив, что земли, попавшие до мая 1659 года во владение кромвелевых выгодоприобретателей должны у них и остаться; что протестантам-роялистам и невинным римокатоликам причитается восстановление в правах собственности или компенсация; что церковные земли должны быть возвращены; но часть их пойдёт в награду некоторым особо упомянутым персонам за их прошлые отличия при защите королевского дела. В Ирландию, чтобы привести королевский статут в действие, стали назначены тридцать шесть специальных уполномоченных: они открыли офис в Дублине в мае 1661 года. Уполномоченные комиссары проработали год, но - то ли из-за противоречивости самого королевского акта, то ли, как жаловались ирландцы, по причине личных выгод - смогли удовлетворить всего одну претензию, поданную некоторой вдовой. В апреле 1662, в преддверии вотирования в ирландском парламенте Билля об устроении Ирландии, куда вошла и вышеуказанная декларация, офис уполномоченных стал закрыт. Король объявил комиссарам личное неудовольствие за неспособность дать ход делу, и, отобрав семь новых, послал их в Ирландию налаживать с чистого листа работу Претензионного суда. Его величество - писал лорд-канцлер Кларендон:

выбрал семь джентльменов с кристально чистой репутацией; один из них знаменитый адвокат, кого Он сделал судьёю после возвращения оттуда; двое иных, законники, пользующиеся повсеместным уважением; и ещё четыре джентльмена отменного происхождения, превосходных способностей, безо всяких сомнений в их честности, с общеизвестной репутацией людей, не льстящихся ни на какие искушения.[33]

Среди последних четырёх стал назван и Уинстон Черчилль: он не попал в число первых тридцати шести; он не имел никакого интереса в ирландских землях. Должно быть, он получил почётное назначение влиянием сэра Генри Беннета, кто вскоре стал лордом Арлингтоном и государственным секретарём; в прошлом, именно он, патрон Черчилля, представил Уинстона двору и Уайтхолу.[34] Возможно, Уинстон отбыл в Ирландию для исполнения новых обязанностей в июле, так как выписанный ему ордер на перевозку лошадей и имущества датирован 19 июля 1662 года[35]. Он взял с собой семью, жена поехала с ребёнком. Новое ирландское дело не обещало ему ни дохода, ни почёта. Он - по собственному опыту прошлого десятилетия - слишком хорошо узнал все беспросветные особенности процесса перераспределения секвестированных земель. День за днём оборванные вельможи и обездоленные землевладельцы испрашивали уполномоченных о способах к возвращению бывших угодий, предъявляя свидетельства прошлого верноподданичества изнурённому трибуналу. Но распределять было нечего; и уж совсем нечем вознаграждать.

Тем временем, юный Джон пошёл на время в Дублинскую среднюю бесплатную школу. Лорд Уолсли предполагает, что мальчик, наблюдая за процедурами Претензионного суда, усвоил из этого безотрадного спектакля как, зачастую, презренна верность и с какой успешной наглостью вознаграждают себя мятеж и предательство - пусть даже и после реставрации. Но это чистой воды домысел. Юноша, судя по всем свидетельствам, отличался красотой и обходительностью; в нём стали отмечать силу и пылкость; и юноша этот рос и мужал. Горькие годы в Аше сделали своё дело, воспитав в нём силу духа. При всех радостных переменах, случившихся с семьёй после возвращения короля; ввиду событий и зрелищ реставрации; в обстановке ирландского убожества, он, почти наверняка, оставался внимательным, вдумчивым, непременно проницательным и, должно быть, мудрым не по летам наблюдателем. И мы не думаем, что внешние события тех дней сыграли определяющую роль в формировании его уже не детского характера. Личность Джона сложилась, и основой его характера стала непреклонная твёрдость - иногда в гармонии, но чаще в неприятии окружающей действительности.

Весь 1663 год Черчилль сотоварищами-уполномоченными оставался в Ирландии. Задача оказалась трудной. 25 марта комиссионеры писали в Уайтхол, утверждая, что:

С самого начала работы в королевстве мы испытали множество препон от тех, чья безопасность и чьи имущественные компенсации были и остаются главным предметом наших забот, и стали весьма удручены этим... Но теперь, после самых милостивых к нам писем вашего благословенного величества, мы обрели новое дыхание, поняв, что король видит, и отдаёт справедливость всем страданиям нашим и всей невиновности нашей.[36]

И всё же, в декабре, Черчилль попросил у Арлингтона отпуск домой, хотя бы на пару месяцев[37], для необходимого отдыха. Судя по всему, просьбу удовлетворили через месяц, так как король позволил Уинстону вернуться в Англию 10 января 1664 года[38], а через двенадцать дней наградил труды Черчилля рыцарским званием.[39] В этот день, и никак не раньше - если Уинстон, как это можно предположить, ездил в Дублин со старшим сыном - Джон Черчилль стал одним из 153-х учащихся в школе св. Павла. Отец купил дом в Сити; там и поселился четырнадцатилетний школьник,[40] но 13 сентября 1664 года Черчилля назначили аудитором-подканцеляристом в конторе гофмаршала[41], то есть на маленький пост при королевском дворе, и сэр Уинстон переехал в Уайтхол.

Современных записей об учении Джона в школе св. Павла не сохранилось[42]. На поверку, свидетельства эти погибли в Великом пожаре 1666 года. Но ректор Колитона, преп. Джордж Норт, оставил запись на 483-й странице своего экземпляра книги Колета, Жизнь рыцаря, против ссылки на трактат Вегеция О военном деле: означенный экземпляр книги Колета долгое время хранился в Бодлеанской библиотеке, и находится теперь в школе св. Павла. Запись Норта:

Именно из этой книги [Вегеция пр. перев] Джон Черчилль, ученик нашей школы, впоследствии знаменитый герцог Мальборо познавал начала военного искусства; он часто читал эту книгу - так рассказал мне, Джорджу Норту, в день св. Павла 1724/5 один старый священник а тот, по его словам, учился в одно время с Черчиллем и вёл с ним тесное знакомство. О чём и свидетельствую. Дж. Норт.[43]

Некоторые из биографов Мальборо пытались оценить значение этого свидетельства, буде оно неложно. С одной стороны сомнительно, чтобы в те дни познания Джона в латыни позволили бы ему извлечь какую-то выгоду из военных принципов, представленных у Вегеция; и уж совсем сомнительна польза этих принципов в военном деле восемнадцатого века. Сторонники иной точки зрения зачастую воображают, что наш герой сумел извлечь солнечные лучи современного знания из этого античного огурца путём некоторого оккультного ясновидения.

Около 1665 года герцогиня Йоркская в знак особой милости изволила предложить старшей дочери Уинстона, Арабелле, почётное, вожделенное назначение. Историки, занятые этим вопросом, удивляются: как строгий и верный муж, любящий отец, богобоязненный Кавалерангликанин позволил обожаемой дочери войти в общество со многими дурными соблазнами. На деле, он и его жена стали очарованы предложением герцогини, и все уважаемые друзья Уинстона и его супруги поспешили поздравить семью с благоприятным, счастливым случаем. Кто мог усомниться в качестве блага, что шло от королевского брата, наследника трона? Санкция Божественного права нисходила на всё окружение суверена и, равным образом, распространялась среди священного общества особ королевской крови. Власть, известность, богатство, отличия ждали тех, кто снискал королевское благоволение. Войти в такой случай было делом почётным и чистым, а при любом несчастье, участливые Церковь и Государство умели скрыть или оправдать грех. Итак, по общему мнению, молодая девица, получив замечательную выгоду, должна была войти в придворный круг и ловить там удачу.

Прошло несколько времени, и Арабелла преуспела при дворе герцога Йоркского. Энтони Гамильтон, знаменитый автор мемуаров Граммона, написал несколько озорных страниц, от которых, вольно или невольно, не в силах отвернуться ни один историк.[44] Это рассказ о парфорсной охоте у Йорка; о понёсшей лошади под Арабеллой; об упавшей, распростёртой на траве наезднице; о герцоге королевской фамилии, кто поспешил на помощь и о любви, рождённой в этом инциденте. Гамильтон пишет, что лицо Арабеллы было обыкновенным, в лучшем случае миловидным, но фигура ослепительной, и что Джеймса воспламенил вид таковой красоты в бедственном положении и полураздетом виде. Так это было или иначе, но нам с определённостью известно, что Арабелла стала любовницей герцога Йоркского незадолго до наступления 1668 года, и в следующие семь лет родила ему четверых детей; один из них, Джеймс-Фитцджеймс, стал герцогом Бервикским, маршалом Франции, победителем при Альмансе. Последние факты неоспоримы и историки могут полагаться на них с полной уверенностью.

Среди многих тёмных пятен, портящих послужной список Джона Черчилля, стоит обвинение в том, что он принял бесчестие сестры или честь для неё, по нравам того времени, с лёгкой душой и даже с удовлетворением. Почему в нём, пусть и совсем юном человеке, не заговорил тогда характер будущего завоевателя и водителя людей? Почему он не ринулся в Уайтхол к высокому соблазнителю с картелью а то и с палкой? Зачем не выручил оступившуюся девицу из тягостного положения? Мы подтверждаем бесплодность всех попыток отыскать активный протест Джона в этом эпизоде его биографии. Спустя шестьдесят лет, старая герцогиня Сара, чьи откровенные мнения мы уже цитировали в этой книге, отозвалась о случившемся тогда уклонении от долга в терминах, словно бы взятых из нашей с вами современности. Вот её высказывание из упомянутого выше письма к Давиду Малле о труде Ледьярда:

* Я хочу сделать некоторое дополнение к тому, что успела написать в прилагаемой бумаге, чтобы показать, как сильно ошибается господин Ледьярд, поминая сестру герцога Мальборо с её свитой поклонников. Поскольку все они были при титулах, он, кажется, думает, что это послужило к возвышению Мальборо. Я полагаю совершенно иначе. Потому что здесь внушается, что первое его представление ко двору случилось по причине этой позорной связи, в то время как истинное положение вещей было другим: сестра его служила фрейлиной у Хайд, первой герцогини Йоркской. И у неё были по меньшей мере три бастарда от герцога Йоркского или иных, когда брата ещё пороли в школе за небрежение занятиями Теперь я охотно выслушаю мнение любого здравомыслящего человека о том, как именно герцог Мальборо, тогдашний школьник, мог предотвратить бесчестие своей сестры и почему господин Ледьярд применяет таковые суждения к любимцу короля Иакова.

28 сентября 1665 года король повелел гофмаршальской службе отныне обходиться без услуг сэра Уинстона Черчилля, одного ревизоров при моём дворе, кто назначен уполномоченным для проведения в жизнь закона о лучшем устроении Ирландии.[45] Следующим январём сэр Уинстон возвратился в Дублин, оставив, на этот раз, жену и всё прочее семейство в Англии. К тому времени, старший из сыновей, Джон, расстался со школой, и стал пажом Джеймса, герцога Йоркского. Автор Жизни двух знаменитых генералов рассказывает, что юноша часто бывал при герцогском дворе, и что Джеймса прельстила его красивая наружность. Не исключено, впрочем, что выбору поспособствовал патрон сэра Уинстона, граф Арлингтон. Отец был доволен: он видел в пажестве наилучшее начало карьеры для любого из своих сыновей. Вскоре Арлингтон устроил такое же, если не лучшее место брату Джона Джорджу: в Мадриде, при дворе знаменитого графа Сэндвича, недавнего командующего Королевским флотом. Уинстон, ставший теперь гражданским администратором, благодарил государственного секретаря за оказанную любезность в письме из мрачной Ирландии: хотя (по теперешнему ходу вещей) должность пажа невысока, я ценю выгоду (в обстоятельствах нашего времени) жизни в стране, где мальчики ведут себя как мужи, а мужчины выглядят мудрецами. В завершении письма он выражает надежду, что мои сыновья подписались бы под этим письмом с той же признательностью, какую испытываю теперь я, ваш покорный слуга.[46]

Сэр Уинстон Черчилль остался в Ирландии, при назначенной ему работе в комиссии до 1669 года. Несколько раз он возвращался в Лондон для исполнения парламентских обязанностей; кажется, он стал кем-то вроде курьера между Уайтхолом и другими ирландскими уполномоченными. Насколько умело исполнял свою работу сэр Уинстон? То обстоятельство, что отец его был законником, могло дать Черчиллю некоторый навык в ведении судебных прений; он, кажется, достойно маневрировал в потоке изливаемых на него прошений и контр-прошений. В 1675 году один из корреспондентов Ормонда сообщал, что Черчилль оставил свои бумаги и дела в великом беспорядке.[47] Но службе его сопутствовал следующий, любопытнейший факт: он оказался среди недругов герцога Йоркского. Главным препятствием к скорейшему устроению ирландских дел стала награда, назначенная наследнику престола из ирландских земель, принадлежавших цареубийцам. Нечистоплотные агенты герцога, худшие подручные из всех, кого он мог выбрать, как писал о них герцог Ормонд, подавали претензию за претензией, основываясь на этом пожаловании, действенно пресекая прочие расчёты уполномоченных с людьми бедными и заслуженными. Одним летним утром сэр Уинстон Черчилль вышел из себя, назвав герцоговых агентов стаей мошенников и мерзавцев, кто ежедневно бесчестят своего господина.

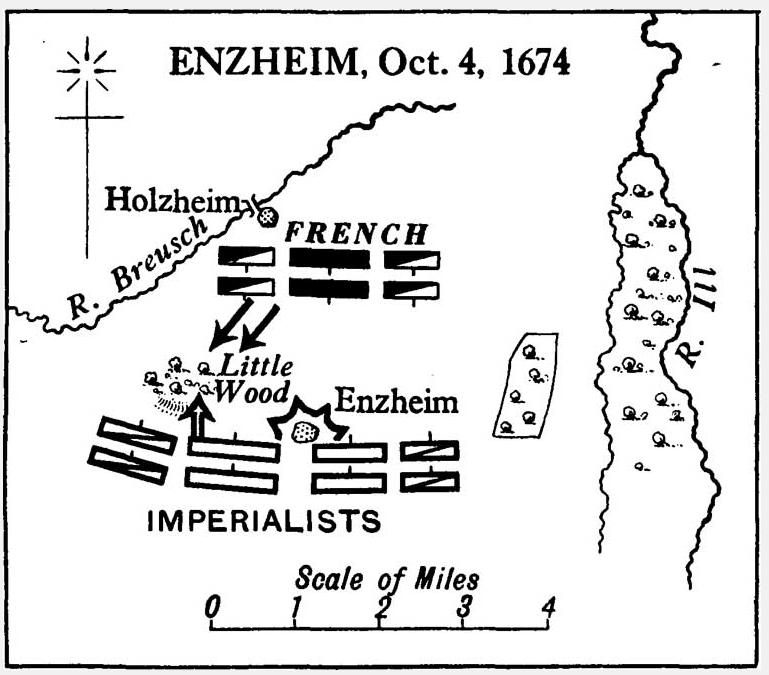

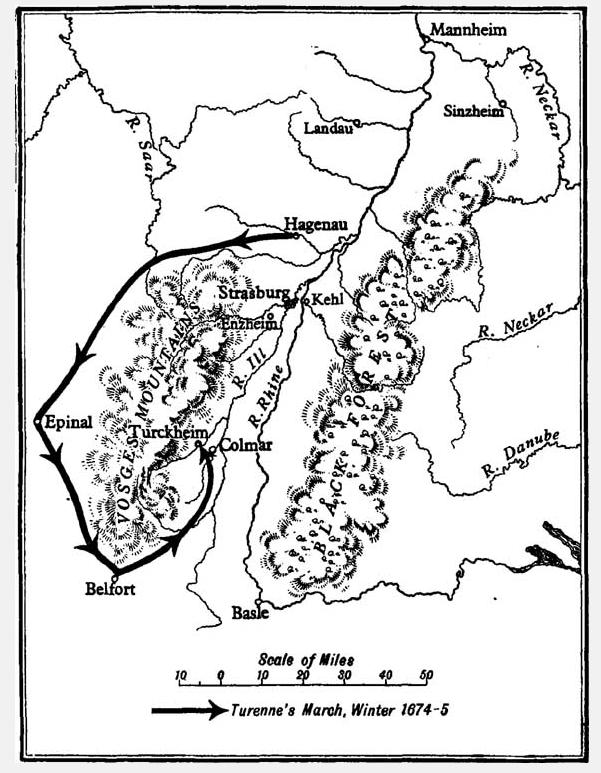

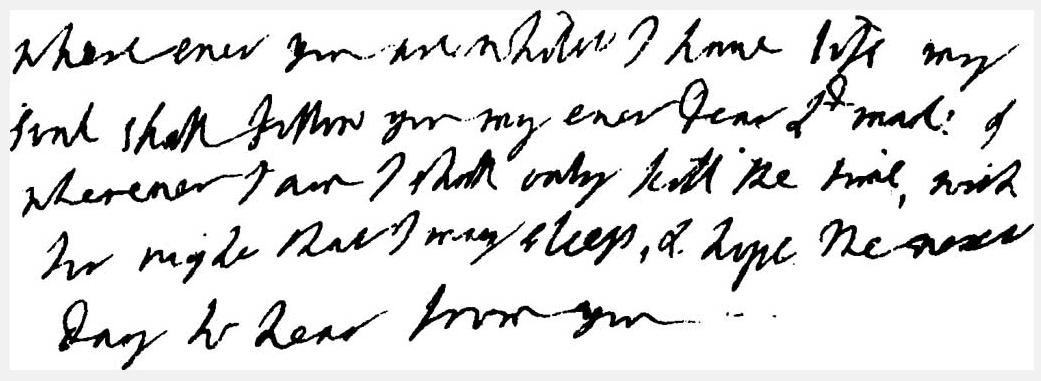

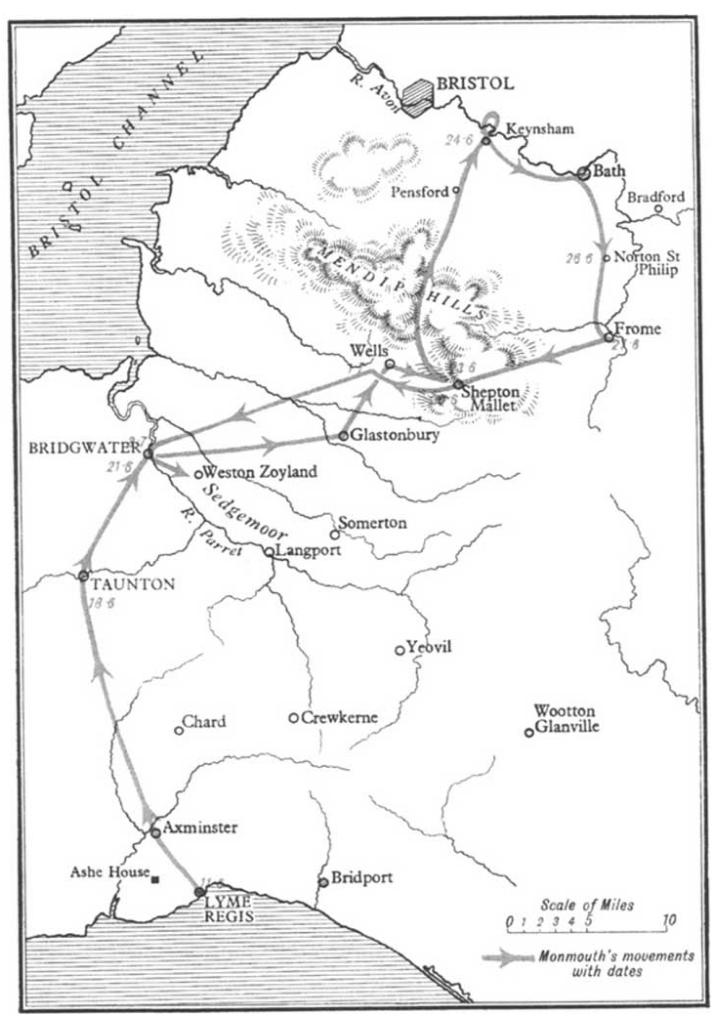

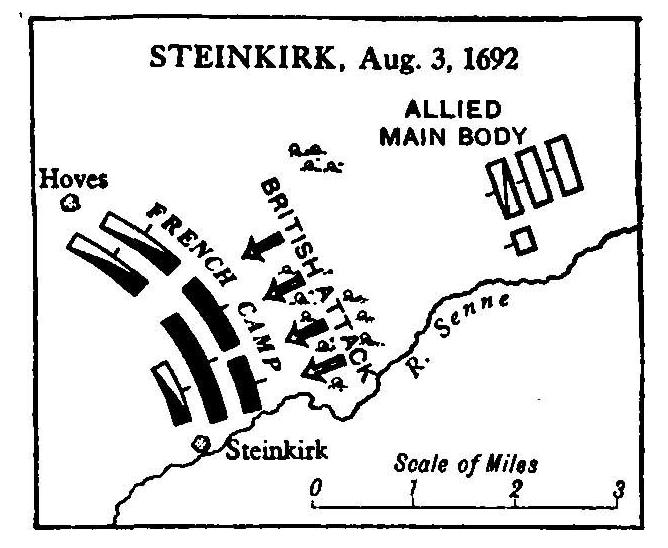

Один из помянутых агентов, некоторый капитан Торнхил, пришёл затем к Черчиллю, надеясь поймать того на слове и обвинить в измене. Приведу запись их разговора, что близко и не без приятности знакомит нас с характером Уинстона.