Аннотация:

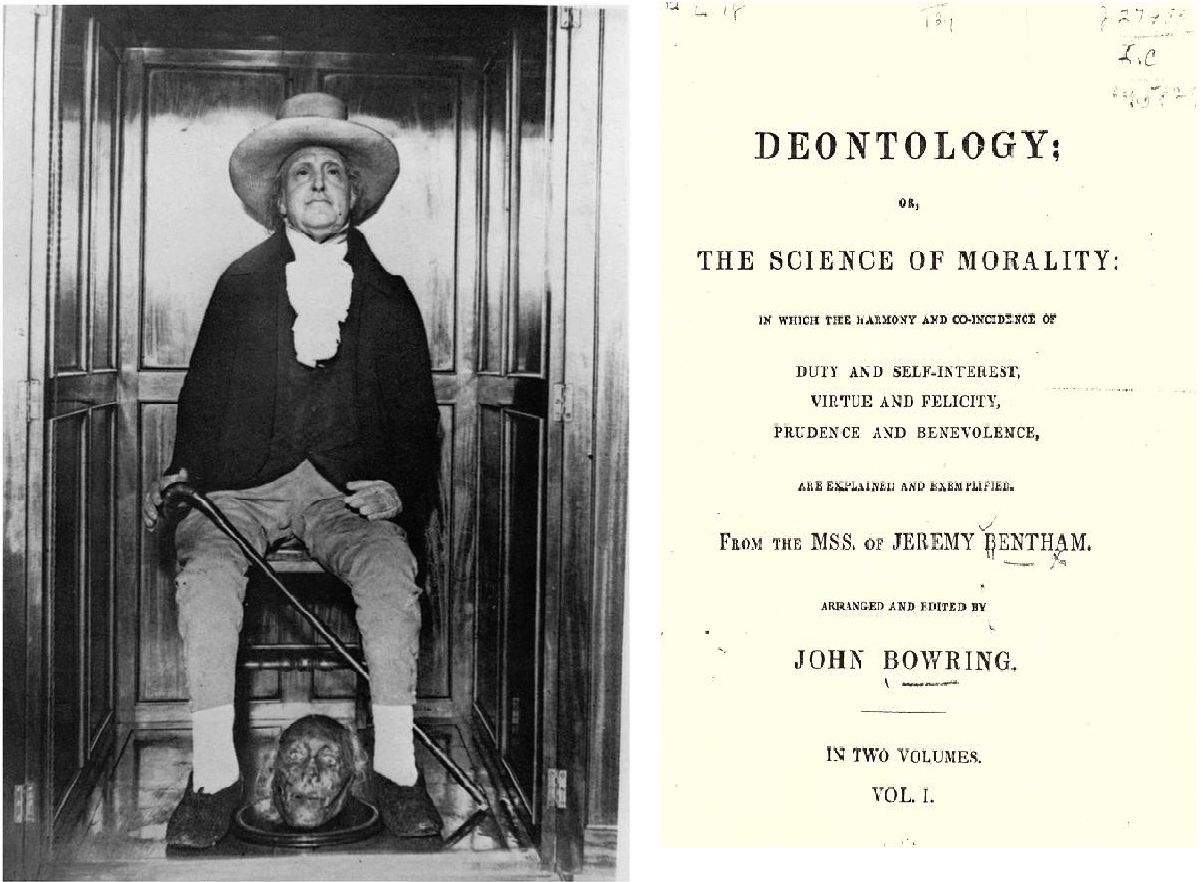

Может ли существовать наука морали (нравственности, нравственного поведения)? Поскольку Господь запретил нам соединять знание с моралью, или вкушать от Древа познания добра и зла, - нам такая наука не известна. Бентам должен нам её предложить; что он и делает первым словом Заглавия - Деонтология, или Правильности-наука. Мораль лежит за пределами Права. Благодаря этому, как полагает Бентам, его наука может быть приложима к субъектам морали, или к самостоятельным разумным индивидуумам, творящим собственные нравы.... Им-то Иеремия Бентам и хочет предложить свои услуги в части помощи в выработке индивидуального правила поведения. Слово ПРАВИЛО имеет здесь не правовой оттенок, но - технологический; как УМЕНИЕ.

|