Голгофа в Лите

День первый

Жорик

Третьяковка

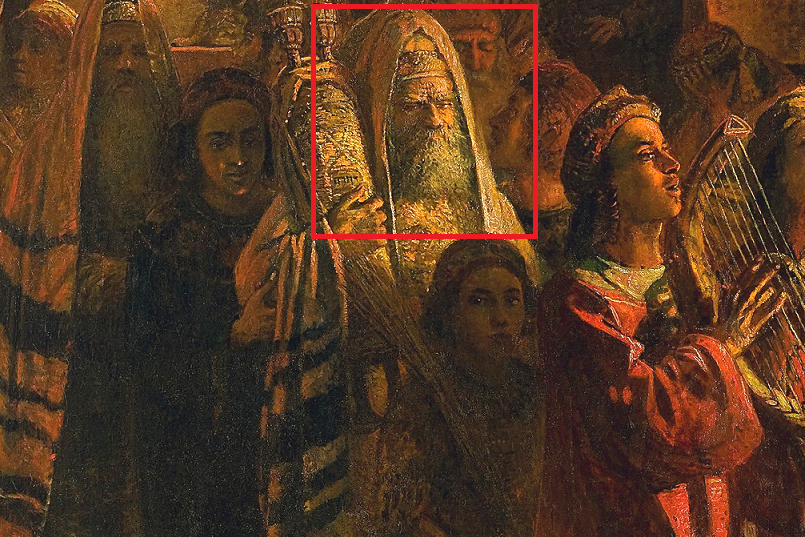

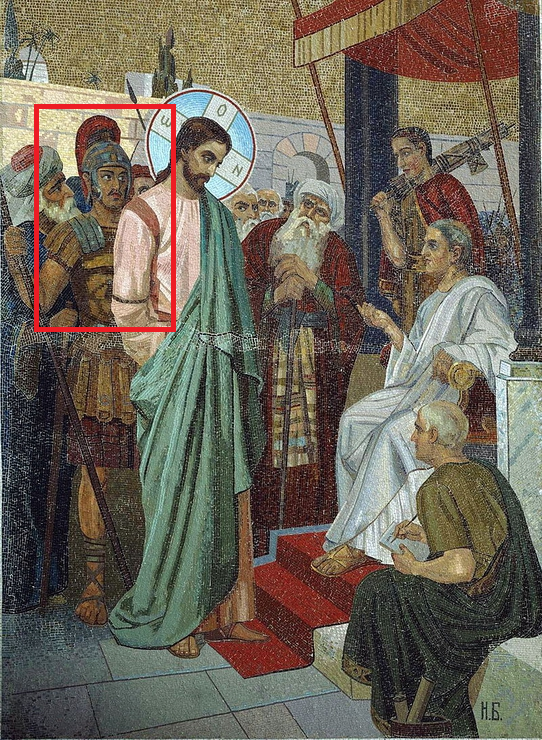

Председатель синедриона Анна, величественный бородатый старец с суровым взглядом был до жути похож на него. Даже было удивительно, вроде бы старец, борода, а у Жорика - никакой растительности. Да и возраст не тот. Однако, вот поди ж ты, откуда у него такая уверенность, что старик на картине на него похож? Хоть кому-то знакомому показать бы. Пр

Меркушкин

Общага

Юрик

Общага

Юрик

Меркушкин

Вторая сессия

Олежка

Меркушкин

Кирюха

Меркушкин

Павлуша