|

|

||

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-1.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-2.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-3.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-4.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-5.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-6.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-7.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-8.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-9.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-10.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-11.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-12.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-13.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-14.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-15.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-16.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-17.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-18.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-19.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-20.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-21.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-22.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-23.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-24.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-25.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-26.jpg)

75-mm

75-mm  7-cm

7-cm

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-27.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-28.jpg) 120mm Type 10

120mm Type 10

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-29.jpg) 10cm Type 14

10cm Type 14

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-30.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-31.jpg) Type 88

Type 88

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-32.jpg) Type 11

Type 11

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-33.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-34.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-35.png) <ыьфдд>Type 10

<ыьфдд>Type 10

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-36.jpg) Type 89

Type 89

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-37.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-38.jpg)

Type 38

Type 38

Type 35

Type 35

Type 30

Type 30

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-39.jpg) Nambu Type 14

Nambu Type 14

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-40.jpg) Hino-Komuro

Hino-Komuro

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-41.jpg) Type 26

Type 26

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-1.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-2.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-3.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-4.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-5.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-6.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-7.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-8.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-9.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-10.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-11.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-12.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-13.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-14.jpg)

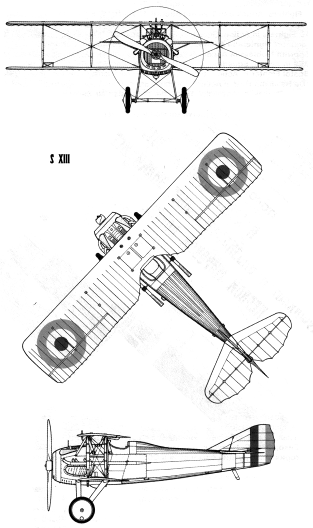

S.XIII

S.XIII

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-15.png) I

I ![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-16.png) II

II

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-17.jpg) I

I

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-18.jpg) I

I

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-19.jpg) II

II

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-20.jpg) II

II

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-21.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-22.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-23.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-24.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-25.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-26.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-27.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-28.jpg) B1M1

B1M1

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-29.jpg) B1M2

B1M2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-30.jpg) B1M3

B1M3

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-31.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-32.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-33.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-34.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-35.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-36.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-37.jpg) A1N1

A1N1

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-38.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-39.jpg) A1N2

A1N2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-40.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-41.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-42.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-43.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-44.jpg) 1MF3

1MF3

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-45.jpg) 1F4

1F4

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-46.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-47.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-48.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-49.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-50.jpg) C2M2

C2M2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-51.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-52.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-53.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-54.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-55.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-56.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-57.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-58.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-59.jpg) E1Y1

E1Y1

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-60.jpg) E1Y2

E1Y2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-av-61.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-1.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-2.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-3.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-4.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-5.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-6.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-7.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-8.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-9.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-10.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-11.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-12.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-13.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-14.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-15.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-16.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-17.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-18.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-19.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-20.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-21.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-22.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-23.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-24.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-25.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-26.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-27.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-28.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-29.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-30.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-31.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-32.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-33.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-34.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-35.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-36.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-37.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-38.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-39.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-40.jpg) [JFS1914]

[JFS1914]

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-41.jpg) [JFS1929]

[JFS1929]

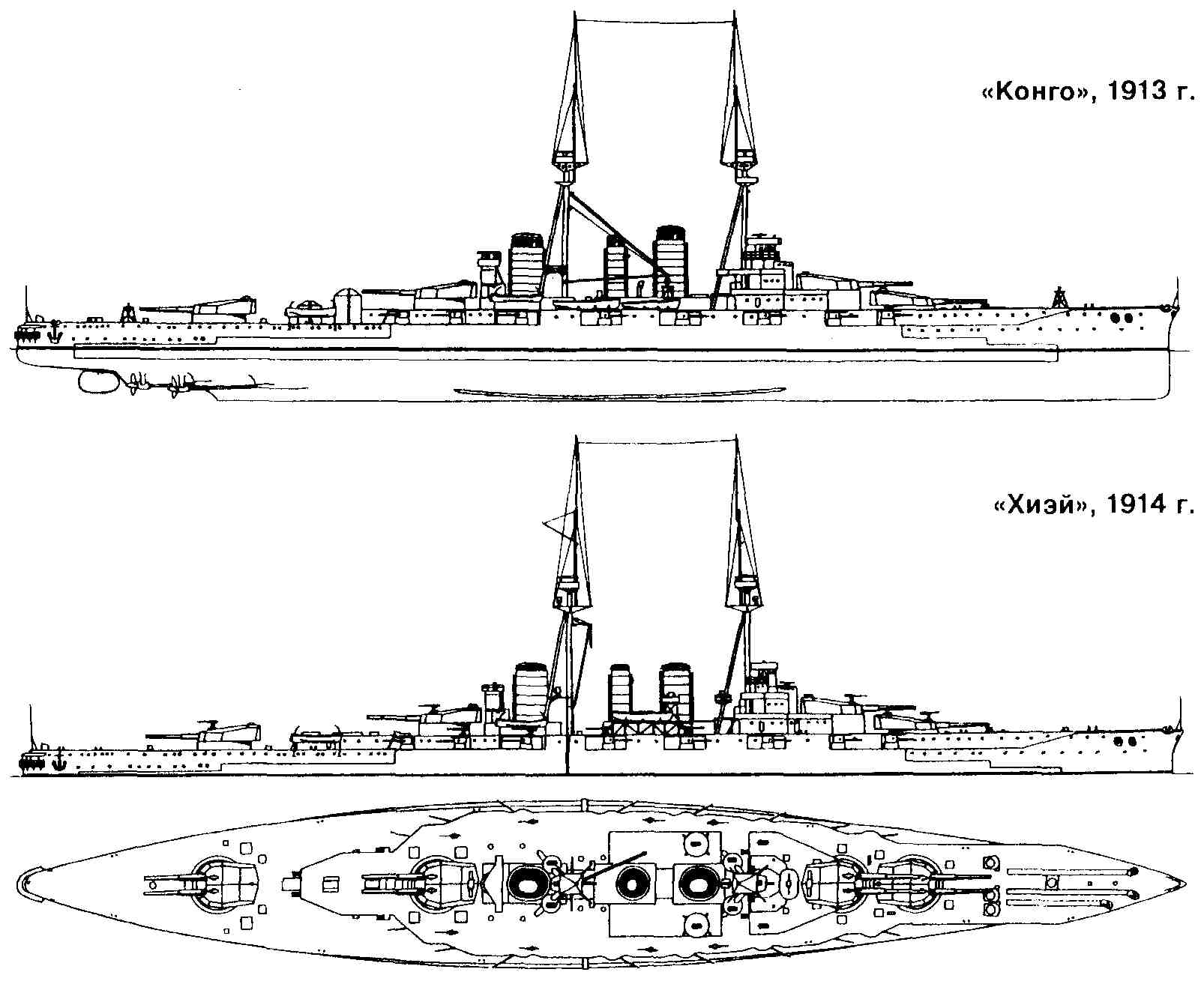

Kongo 1913

Kongo 1913

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-42.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-43.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-44.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-45.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-46.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-47.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-48.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-49.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-50.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-51.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-52.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-57.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-58.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-53.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-54.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-59.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-60.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-61.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-62.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-63.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-64.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-65.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-66.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-67.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-76.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-77.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-78.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-79.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-80.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-81.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-82.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-83.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-84.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-85.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-86.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-87.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-88.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-89.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-90.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-91.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-92.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-93.jpg) Ikoma

Ikoma

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-94.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-95.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-96.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-97.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-98.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-99.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-100.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-101.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-102.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-103.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-104.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-105.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-106.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-107.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-108.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-109.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-110.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-111.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-112.jpg) Jura

Jura

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-113.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-114.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-115.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-116.jpg)

Tatsuta

Tatsuta

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-117.jpg) JFS1929

JFS1929

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-120.jpg) JFS1929

JFS1929

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-123.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-124.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-128.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-127.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-129.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-130.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-131.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-130.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-131.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-132.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-133.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-136.png) Hashidate

Hashidate

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-135.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-139.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-140.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-144.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-147.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-148.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-149.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-150.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-149a.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-151.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-152.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-153.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-155.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-154.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-155a.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-155b.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-156.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-157.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-156a.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-158.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-159.png)

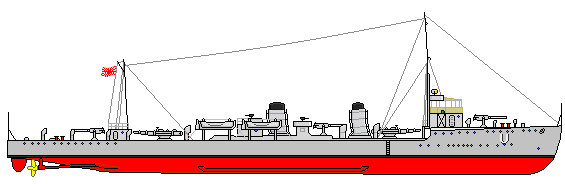

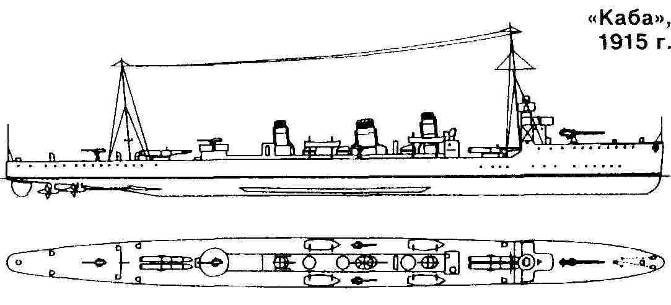

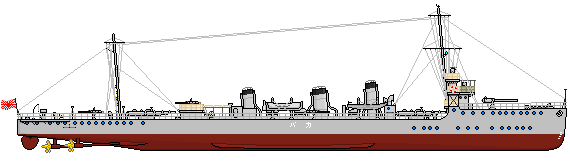

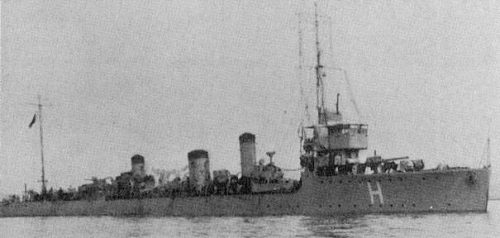

Kaba

Kaba

Hatsuharu

Hatsuharu

Asasio

Asasio

Chidori

Chidori

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-160.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-161.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-162.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-163.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-164.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-165.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-166.jpg) I56

I56

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-167.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-168.png) I53

I53

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-169.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-170.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-171.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-172.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-173.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-174.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-175.png) Ro60

Ro60

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-176.png) Ro68

Ro68

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-177.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-178.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-179.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-180.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-181.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-182.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-183.png) Ro30

Ro30

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-184.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-185.png) Ro58

Ro58

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-186.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-187.png) Ro23

Ro23

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-188.png) Ro15

Ro15

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-189.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-190.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-191.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-192.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-193.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-194.png)

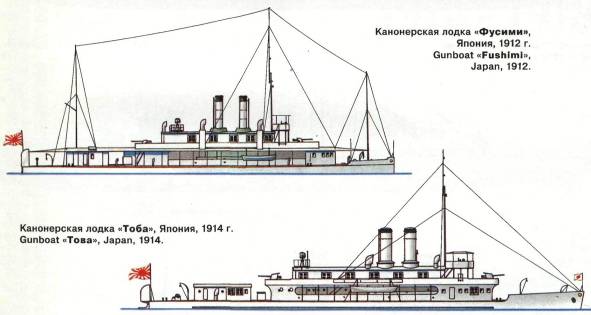

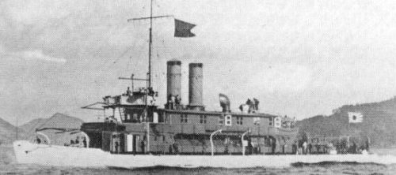

Toba

Toba

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-195.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-196.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-197.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-198.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-199.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-200.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-201.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-202.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-203.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1920-29jap/mb1920-29jap-n-204.png)

|